Центр и окраины: перекодировка культурных образов

ЛЮДМИЛА ГАТАГОВА,

кандидат исторических наук,

Институт российской истории РАН

С началом Великих реформ Россия вступила в эпоху масштабных социокультурных трансформаций: менялся формат культурного взаимовосприятия между имперским центром и окраинами империи.

В 1860-х годах на гребне общественного движения возникло и стало фактом повседневной жизни такое понятие, как публичная сфера.

«Знакомство с родиной»

С самого начала масштабных преобразований 1860–1870-х годов в массе листков, газет, журналов преобладало стремление переосмыслить действительность, выработать новые нравственные начала жизни1.

Забелину вторил критик Дмитрий Писарев: «Вопрос о народности, сближение с народом, изучение народности — эти слова слышатся

Оживление общественной жизни, стимулировавшее поиски идентичности в русской среде, пробудило и рост интереса к другим этническим культурам. Прежде столичные жители знакомились

Во второй половине столетия основным источником информации стала массовая пресса, существенно раздвинувшая границы возможностей для познания окружающего мира.

В апреле 1867 года в главном выставочном зале Москвы, Манеже, открылась первая в России масштабная этнографическая выставка, приуроченная к началу работы всемирного Славянского съезда4. Организаторы во главе с молодым зоологом А.П. Богдановым задались целью отразить этническое многообразие империи. Художникам, привлечённым устроителями к созданию экспонатов, были предоставлены коллекции фотографий, «в числе не менее 50 с какого-либо племени», чтобы они как можно более точно воссоздали тот или иной антропологический тип5. Для экспозиции, составленной из моделей жилищ, бытовой утвари, образцов флоры и фауны, разнообразных муляжей, было изготовлено около 300 манекенов, одетых в национальные костюмы, которые представляли почти 60 национальных и региональных групп (от алеутов Аляски до польских мазуров)6.

Официальное открытие состоялось в актовом зале Московского университета. Президент Общества любителей естествознания, профессор Г.Е. Щуровский в своём выступлении подчеркнул: в обществе пробудился интерес к изучению народов своей страны, и надо, «чтобы он из простой любознательности перешёл в серьёзное изучение и стал необходимостью каждого образованного русского»7.

Для демонстрации различий в уровнях культурного развития народов империи устроители избрали географический принцип, далеко не всеми признаваемый бесспорным. Несмотря на множество нареканий, этнографическая выставка стала важнейшим культурным событием

В сознании большинства русских людей периферийные народы если

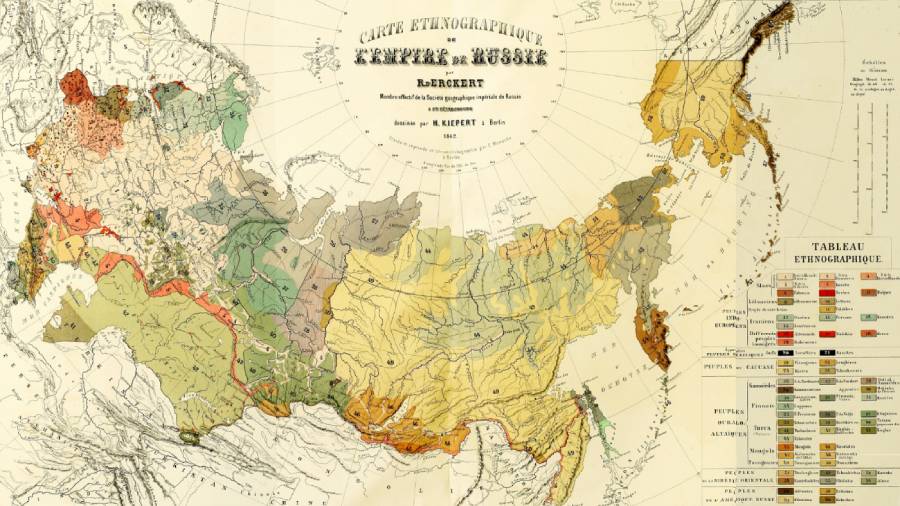

Этнографическая карта Российской империи Р. фон Эркерта. Берлин. 1862 год

В конечном итоге идея пространства приобрела в русской культуре огромное значение. Оно (пространство) превратилось в проблему, требующую разрешения: со своей метафизикой, измерением

«Будьте, кем хотите, и живите, как знаете…»

Что же касалось культурной идентификации, государство практически

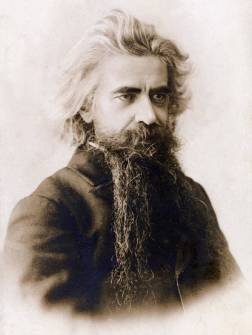

Михаил Катков. 1869 год

Михаил Катков. 1869 год

«Будьте, кем хотите, и живите, как знаете, — восклицал публицист консервативного толка, редактор популярной столичной газеты «Московские ведомости», — но край, в котором вы живёте,

Имперская идентичность, доминировавшая внутри высших сословий и в образованной среде, диктовала соответствующее отношение к инородцам

На массовом уровне дело обстояло несколько иначе: крестьянское население внутренних губерний практически не пересекалось

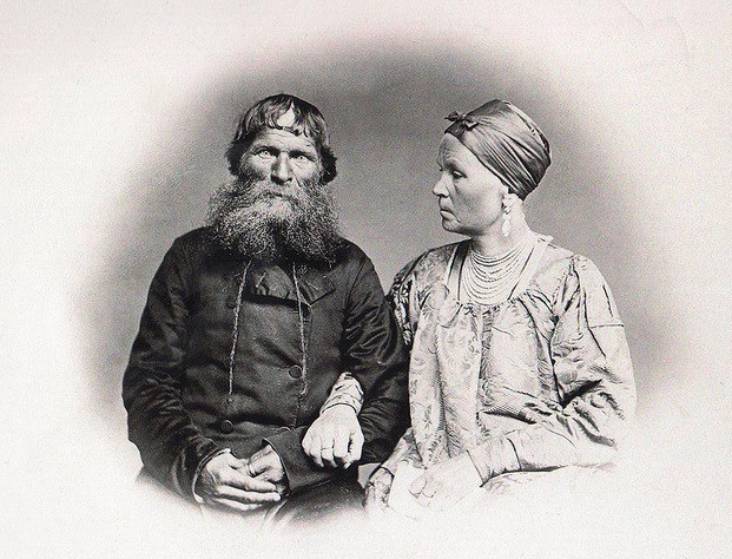

Великороссы разных губерний — Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской. «Этнографическое описание народов Российской империи». 1862 год

Годы реформаторства серьёзно поколебали патриархальную спячку имперских окраин. Модернизационные процессы оказывали колоссальное воздействие на всё социальное поле империи. Усиливались горизонтальные связи с их рыночно-экономической, технологической, культурно-коммуникативной природой. Переструктурировалась вся система общественных отношений.

Традиционные ценности культурной самобытности вступали

Кризис локализма и преодоление межэтнических барьеров, вкупе

Процесс интеграции протекал неровно: на него могли влиять самые неожиданные факторы. Перспективы культурной интеграции осложнялись тем, что окраины империи разительно отличались друг

Меж тем для империи с её колоссальным разнообразием социокультурных архетипов одним из залогов стабильности являлись выравнивание разнородных фрагментов и унификация социального и культурного пространства. Однако российская цивилизация, по мнению исследователя, разрабатывала свои пространственно-символические дискурсы слишком медленно, всё более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации, в свою очередь также со временем «зависавших» без соответствующей социокультурной «подпитки»15. Возможно, глубинные причины подобного отставания крылись в том, что, как считал историк и писатель Н. Ульянов, государство в России шло впереди народа. «Государство в Европе, — писал он, — в полном смысле слова, было надстройкой над обществом; в России само общество — создание государства»16. По этой причине государственно-политическая консолидация значительно опережала этнонациональную — не только у русских, но и у всех остальных народов.

Российские этнические сообщества дифференцировались согласно конфессиональной принадлежности. Этот фактор, учитывая имперское религиозное многообразие, осложнял консолидацию культурного пространства.

В сознании русского человека парадигмы религиозные и государственные сливались воедино17. Но во второй половине столетия едва ли не половину населения империи уже составляли инородцы и иноверцы, чья лояльность в глазах властей выглядела далеко не очевидной. Подобные опасения были небезосновательны, памятуя о только что завершившейся Кавказской войне и Польском восстании 1863 года.

В поисках культурной мотивации

На волне реформ российскому правительству пришлось переосмысливать ключевые принципы своей инородческой политики и разрабатывать стратегию с учётом модернизационных вызовов, а также недавних событий на западных и южных окраинах. Позитивным сдвигом следует считать то, что проблема «центр - окраины» стала рассматриваться уже

Поиски приемлемых форм культурного диалога давались нелегко.

Владимир Соловьев. 1880-е годы

Владимир Соловьев. 1880-е годы

Эпоха Великих реформ дала толчок изучению истории народов России, их быта, языков, фольклора, этнографии, правовых норм. Проблемой этнического многообразия и порождаемых им сложностей всерьёз озаботились представители самых разных общественно-политических течений:

Возникла новая отрасль гуманитарного знания — русская ориенталистика, нацеленная на исследование духовной культуры народов российского Востока. К середине столетия ислам стал второй

Поскольку империя была заинтересована в налаживании стабильной гражданской жизни на окраинах, она стремилась к расширению своего социокультурного влияния20. Здесь перед правящей элитой открывались более широкие возможности, чем в военно-политической сфере, ведь факторы, определяющие политические границы,

Практика переселений на окраины этнических русских не всегда приносила ожидаемые результаты — нередко она оборачивалась нагнетанием напряжённости и вспышками конфликтов. Причины взаимного недовольства могли крыться в любой сфере: экономической, социальной, ментальной. Исследователь подметил «проблему широко распространённой апатии русских (очевидно, включая и духовенство)

Организованная колонизация окраин влекла за собой, помимо распространения русского языка, внедрение российских стандартов

Русские поселенцы и кочевники в казахской степи в равной степени зависели друг от друга: одни нуждались в продукции кочевого скотоводства (прежде всего в лошадях), а другие охотно приобретали

Постсоветские региональные и национальные исследователи, крайне негативно оценивающие политику российского правительства

Издержки переселенческой политики российского правительства

Немало авторов, пишущих на тему взаимоотношений центра

Русская культура — «матрица» сближения

Помимо практики колонизации окраин, правительство активно использовало традиционные инструменты культурного воздействия — язык и школу. Они находились в тесной взаимосвязи: школа являлась

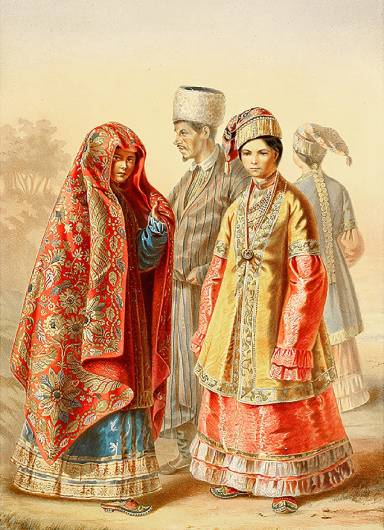

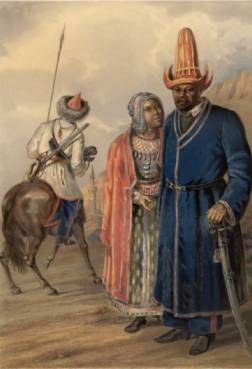

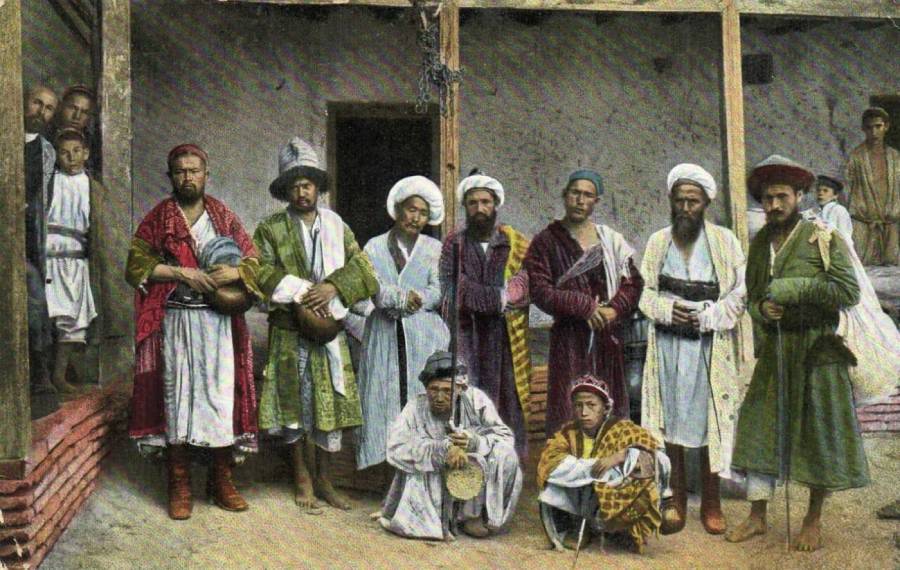

Туркестан. «Этнографическое описание народов Российской империи». 1862 год

Степень влияния русской культуры на процесс приобщения периферийных народов к имперским духовным и социокультурным стандартам невозможно переоценить. Внутри правящей элиты практически не возникало разногласий относительно принципов инородческой политики или методов культурной русификации. Генерал-губернатор Туркестана С.М. Духовский видел решение проблемы интеграции азиатского региона в сочетании силового давления с идеей «нравственной / культурной ассимиляции» через образовательные учреждения колониальной администрации — русско-туземные школы27. Схожих взглядов придерживался кавказский наместник, великий князь Михаил Николаевич: «Дело образования в наместничестве имеет, между прочим, и важное политическое значение; оно должно быть направлено так, чтобы образование служило не только для поднятия уровня духовного развития народных масс, но и как орудие политического объединения здешней окраины с государством»28.

Специальную систему просвещения для инородцев разработал педагог-миссионер, профессор Казанского университета и Казанской духовной академии Н.И. Ильминский. Согласно проекту Ильминского, религиозно-нравственное просвещение инородцев следовало осуществлять

Проект казанского педагога был положен в основу «Правил о мерах

Главный ведомственный орган, «Журнал Министерства народного просвещения», поначалу занимал отрицательную позицию в отношении системы Ильминского, считая её уступкой инородцам и приводя в пример «образованные европейские народы», которые, по мнению редакции, «никогда не возводили наречий подвластных им инородцев в язык церкви и школы»31. Подобные опасения вряд ли имели под собой основания. Но поскольку система Ильминского была рассчитана преимущественно на моноэтнический состав населения, её невозможно было применять повсеместно. В частности, она оказалась малопригодной для Северного Кавказа с его этнической и конфессиональной пестротой. Однако в тех регионах, где её удалось внедрить (Поволжье, Урал, Сибирь), она доказала свою эффективность прежде всего в продвижении русского языка в качестве lingua franca, универсального инструмента межэтнической коммуникации. Система Ильминского, по мнению исследователя, способствовала распространению русского языка

Степень влияния русской культуры на процесс приобщения периферийных народов к имперским духовным и социокультурным стандартам невозможно переоценить.

Глубокий знаток русской культуры – академик Д.С. Лихачёв обращал внимание на её универсальный характер, на терпимость к культурам других народов, делая упор на том, что она вобрала в себя культуры десятков других народов и издавна была связана с соседними культурами Скандинавии, Византии, южных и западных славян, Германии, Италии, народов Востока и Кавказа,,,33.

Даже самые продуманные и разумные политические приёмы (в первую очередь методы административной русификации) не шли ни в какое сравнение

Благодаря русским поэтам, писателям, художникам взаимодействие

Российская империя предпочитала использовать в своих периферийных регионах непрямые формы управления, основанные на практике вовлечения в этот процесс местных элит. Именно элиты (в данном случае не только старая феодальная знать и духовенство, но и местные интеллектуалы, просветители) выступали в качестве проводников имперской политики и ретрансляторов ключевых идеологических установок. К примеру, казахские «властители дум» были открыты русскому культурному проникновению, нередко воспринимали собственный народ как отсталый, нуждающийся в просветительстве, пусть даже и при посредстве имперских институтов34.

Кавказское просветительство, по мнению исследователя, развивалось

Консолидация империи и маркёры идентичности

Важным средством для выстраивания отношений с нерусскими элитами, как и с инородческим населением в целом, выступала презентация власти как «интертекста» этнической политики, облачённого в разные образы («тексты»): путешествия венценосных особ по стране, аудиенции представителям народов, участие их в придворных обрядах37. Российские самодержцы, заинтересованные в сотрудничестве с периферийными элитами, издавна старались вовлекать иноплеменную знать в гущу общегосударственных событий (коронации, свадьбы, похороны и прочее). Часть нерусских элит органично вписывалась в российское дворянское сословие и ассимилировалась, другая часть, сохраняя свою религиозную идентичность (мусульмане и лютеране), меж тем охотно содействовала «перевоспитанию» подвластного населения в имперском духе.

В отношении отдельных элит применялась особая стратегия. В частности, верховная власть старалась оберегать население балтийских губерний

Консолидации культурного пространства империи в значительной степени способствовали явления экономического и социального порядка. В контексте взаимоотношений центра с окраинами средства коммуникации выступали реально действующим цивилизующим фактором.

Промышленный подъём привёл к бурному развитию железнодорожной сети, связавшей отдалённые окраины с центром государства и открывшей неисчислимые возможности для межэтнического взаимодействия

Однако сходство жизненных укладов большинства групп населения империи не отменяло факт их стадиальной и культурной разнородности. Но при всех сложностях и противоречиях процесс культурной экспансии империи не прерывался на всём протяжении второй половины XIX столетия, уходя всё дальше от поры «взаимных представлений»

Император Александр II.

Император Александр II. Неизвестный художник. 1880 год

Анализ этого процесса в динамике — от эпохи реформ Александра II к эпохе контрреформ Александра III — позволяет сделать несколько наблюдений. При Царе-освободителе основным побудительным мотивом инородческой политики правительства была интеграция окраин. Правящая элита видела исполнение своей цивилизаторской миссии в том, чтобы расшевелить косный миропорядок имперской периферии и втянуть её в орбиту масштабных экономических и социальных преобразований.

Император Александр III.

Император Александр III. Художник Пётр Заболоцкий. 1889 год

Приоритетными задачами инородческой политики Александра III являлись административно-правовая унификация окраин, всемерное покровительство православию, разработка основ единого образовательно-просветительного проекта

Критические оценки исследователей относятся больше к методам инородческой политики Александра III, чем к преследуемым им целям, поскольку со времён прежнего царствования они не претерпели изменений. Российский монарх исповедовал более жёсткий, чем его предшественник, подход к выбору средств для обеспечения политической лояльности нерусских народов. А его повышенное внимание

Вместе с тем утвердившееся в эпоху Александра III понимание национальности как кровно-этнической категории продемонстрировало нежелание государственных институтов внедрять общенациональные формы официальной идентификации. К концу XIX столетия идея культурных различий вошла, по мнению исследователя, в общественный обиход. Культурная принадлежность определялась по преимуществу

Между стремлением правящих кругов к консолидации имперского пространства и признанием ими этнических маркёров идентичности существовало очевидное противоречие, не способствовавшее полноценному сближению разнородных этноконфессиональных фрагментов Российского государства.

Впрочем, говорить о какой-то принципиальной несхожести основ инородческой политики в годы правления Александра II и Александра III не приходится. Пожалуй, наиболее точным применительно как раз к политике в отношении периферийных народов представляется суждение Т.А. Филипповой: «Все различия между либерально-реформаторским периодом правления Александра II

1Ахиезер А.С. Россия. Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России).

2Забелин И.Е. Современные взгляды и направления в русской истории // История и историки.

3Писарев Д. Надо мечтать! / сост., вступ. ст. и примеч. И.В. Кондакова.

4Найт Н. Империя напоказ: всероссийская этнографическая выставка 1867 года // Новое литературное обозрение.

5Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года / сост. А.Н. Иванов.

6Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года / сост. А.Н. Иванов.

7Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд

8Цит. по: Найт Н. Империя напоказ: всероссийская этнографическая выставка 1867 года // Новое литературное обозрение.

9Барон Н. Д.И. Менделеев и картирование русской / советской современности // Россия: воображение пространства/пространство воображения.

10 Национализм в мировой истории / под ред.

11Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 236–237.

12Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР.

13Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 236.

14Кустарев А. Нация: кризис проекта и понятия // Pro et contra. 2007. № 3. Май – июнь. С. 67.

15Замятин Д. Геократия: Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Россия: воображение пространства / пространство воображения. М., 2009. С. 347.

16Ульянов Н.И. Русское и великорусское // Русские философы. Антология. М., 1996. С. 65.

17Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С. 275.

18Батунский М.А. Россия и ислам. М., 2003. . Т. I. С. 144–145.

19Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1988. С. 378.

20Ремнёв А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика»

21Геллнер Э. Нации и национализм // Вопросы философии. 1989. № 7.

22Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М., 2013. С. 113.

23Каппелер А. Южный и восточный фронтир России в XVI–XVIII веках // Мусульмане в новой имперской истории. Сборник статей. М., 2017. С. 217.

24Вишневский А. Серп и рубль... С. 280.

25Ремнёв А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика»

26Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции Российского государства. М., 2012. С. 108.

27 Бабаджанов Б. Андижанское восстание 1898 года и «мусульманский» вопрос

28Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX вв. Выпуск XII. М., 2003. С. 397.

29 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР.

30Джераси Р. Окно на Восток… С. 96.

31 Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869. С. 43.

32Гафаров А.А. Имперская социокультурная практика как фактор аккультурации мусульман России / Имперские и национальные модели управления: российский и европейский опыт. М., 2007. С. 96.

33Лихачёв Д.С. О национальном характере русских // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 3.

34Ремнёв А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика»

35Урушадзе А.Т. Идея империи и кавказские просветители // Народы Кавказа

36Айларова С.А. Обновляющийся Северный Кавказ: общественно-политическая мысль 60–90-х гг. XIX в. Владикавказ, 2002. С. 52.

37Трепавлов В.В. Символы и ритуалы в этнической политике России XVI–XIX вв. СПб., 2018. С. 254.

38Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские

39Вишневский А. Серп и рубль… С. 282.

40Каспэ С. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика. М., 2001. С. 137.

41Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречия. М., 2003. С. 370.

42Бессмертная О. Почему примордиальна российская культура? Один из аспектов «памяти понятия» // Неприкосновенный запас. 2012. № 5 (85).

43 Филиппова Т.А. Предчувствие ностальгии / Свободная мысль. 1993.