Звёздные хроники: от соперничества к сотрудничеству

Лётчики-космонавты СССР. Слева направо: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев,

Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Николаева-Терешкова, Константин Феоктистов, Владимир Комаров, Борис Егоров, Павел Беляев, Алексей Леонов. 1965 год.

Фото Александра Моклецова / РИА Новости

ВИКТОРИЯ БАТЧЕНКО,

кандидат исторических наук,

Институт российской истории РАН

Первый орбитальный полёт советского космонавта Юрия Гагарина стал сильным поражением для Америки на идеологической и политической арене. Президент США Джон Кеннеди 21 мая 1961 года в речи к Конгрессу заявил, что до конца десятилетия Америка достигнет Луны…

В США стартовала лунная программа «Аполлон». Советский Союз не желал терять пальму первенства в освоении космического пространства, в условиях холодной войны приоритет в космосе означал в первую очередь военное преимущество, а затем уже научный престиж.

3 августа 1964 года можно считать официальной точкой отсчёта советской пилотируемой лунной программы: в этот день ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О работах по исследованию Луны и космического пространства»1. Пилотируемая программа освоения Луны предусматривала своей конечной целью высадку на ней советского человека с целью «закрепить приоритет СССР в освоении космоса и показать преимущества социалистической системы перед капиталистической»2. Освоение ближайшего к Земле космического тела было стратегически важной многоэтапной задачей. С помощью автоматических аппаратов, осуществляющих «мягкую» посадку на поверхность Луны, на 1967 год планировался пилотируемый облёт Луны, на 1968 год — проведение комплекса наземных и лётных испытаний для отработки элементов предстоящей лунной экспедиции, 1969 год — лунная экспедиция с высадкой советского космонавта на Луну3.

Высадка на поверхность Луны до того, как её осуществят США, в принципе виделась главной задачей космических исследований до 1970 года.

МАКЕТ СОВЕТСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖПЛАНЕТНОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-3». 1960 ГОД.

МАКЕТ СОВЕТСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖПЛАНЕТНОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-3». 1960 ГОД.ФОТО АЛЕКСАНДРА МОКЛЕЦОВА / РИА НОВОСТИ

Полёты автоматических аппаратов на Луну начались ещё в 1959 году. Тогда их разработкой занималось ОКБ-1 по руководством

От «Восхода» до «Союза»

После благополучной миссии экипажа

США заявляли, что на февраль 1965 года планируют запуск космического экипажа

Отличительной особенностью тренировок основного и дублирующего экипажей по программе «Выход» стала выработка навыков движения в безопорном пространстве.

Алексей Леонов в открытом космосе. 18 марта 1965 года. Кадр из документального фильма

«В скафандре над планетой». Фото РИА Новости

Главное отличие советского эксперимента по выходу человека в открытый космос от американского состояло в том, что

С 1964 года14 СССР полноценно включился в лунную гонку с США и планировал свою лунную программу в двух направлениях: осуществление пилотируемого облёта Луны в 1966 — начале 1967 года

Подготовка к лунной пилотируемой программе проводилась на базе космических кораблей

Эти и другие проекты ракет создавались как военно-стратегические: необходимость создания сверхтяжёлых носителей, массой около

Работы по лунной программе вызвали активное развитие космической инфраструктуры. С 1964 года начали выводить до восьми спутников серии

Расширилась сеть наземных измерительных пунктов

Космос: рекорды, трагедии, опыт

Корабли

Главная трагедия была впереди: при спуске из-за деформации парашютного контейнера вовремя не раскрылся основной парашют, и спускаемый аппарат с космонавтом упал с высоты семь километров. Владимир Комаров погиб.

Дублёром

Член экипажа космического корабля «Восход» космонавт Владимир Комаров во время лётно-космической подготовки на военном аэродроме «Чкаловский». Слева — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов ВВС, лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.1964 год. Фото РИА Новости

После череды новых беспилотных запусков, спустя полтора года, решено было произвести стыковку пилотируемого

Кадр из документального фильма режиссёра Николая Макарова «Космический испытатель», который посвящён лётчику-испытателю, космонавту Георгию Береговому и его космическому полёту на корабле «Союз-3» в октябре 1968 года. Киностудия «Центрнаучфильм», 1972 год. Фото РИА Новости

Затем состоялись полеты «Союз-4»

Далее последовали экспедиции

Полёт

По уже устоявшейся традиции Советскому Союзу нужен был новый космический рекорд, тем более в 1970 году отмечалось 100-летие со дня рождения

Наиболее подходящим вариантом рекорда виделось увеличение длительности полёта экипажа, ведь вопрос воздействия на организм человека длительной невесомости в те годы был одним из самых острых. Как уже упоминалось, до 1970 года рекорд по длительности космического полёта принадлежал американцам

Время луноходов

20 июля 1969 года весь мир наблюдал за первыми шагами двух американских астронавтов —

Высадка Нила Армстронга на поверхность Луны. 20 Июля 1969 года. Фото Zuma / TASS

Дальнейшее развитие космических работ пошло по двум направлениям.

Для поддержания активных научных исследований в области изучения Луны и завоевания своей ниши в политической

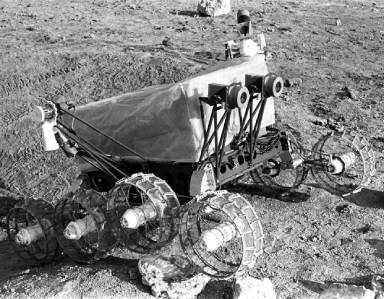

В помощь космонавтам при планируемой посадке на Луну с середины 1960-х годов в конструкторских бюро родилась идея самоходного аппарата. Но, учитывая, что пилотируемая программа стала неактуальна, идею самоходных аппаратов переформатировали для миссии забора лунного грунта — так родились луноходы, управляемые дистанционно с Земли.

Для дальнейших работ по лунной программе крайне важно было подробно изучить свойства лунного грунта. На рубеже

На Луне есть своя скульптурная композиция: в 1971 году в ходе миссии «Аполлон-15» на Луне была установлена небольшая фигурка из алюминия «Павший астронавт», изображающая человека в скафандре, лежащего ничком. Рядом с ней в грунте расположили табличку с именами 14 астронавтов и космонавтов, погибших к тому времени «в погоне за освоением космоса»27.

«Салюты» на орбите

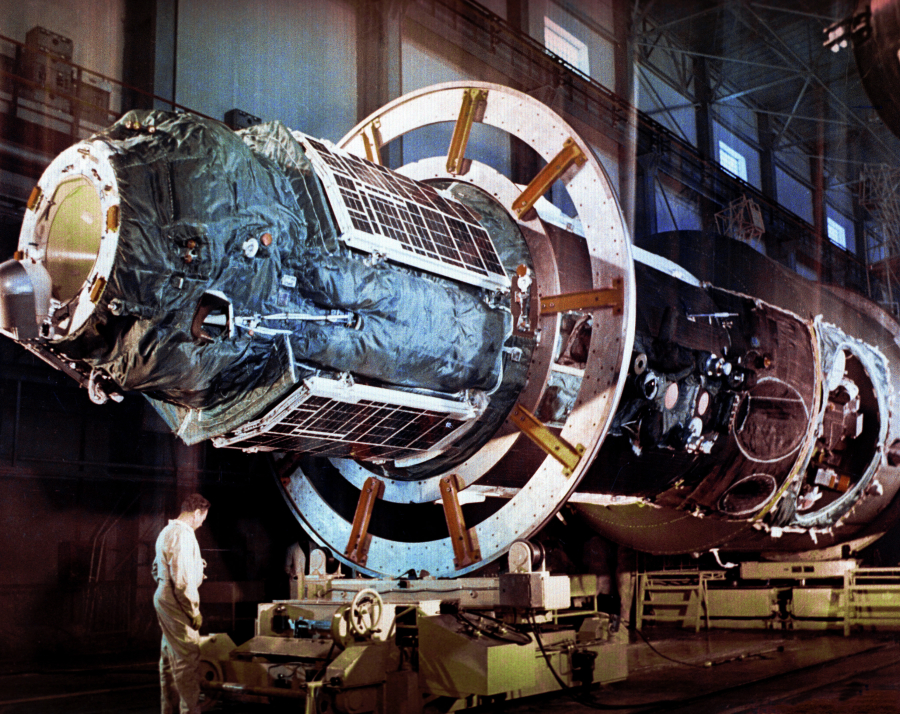

Второе направление работ после переориентирования с лунной программы составили пилотируемые орбитальные станции. Сложилось два типа станций: разработанные в

Научная орбитальная станция «Салют» в сборочном цехе ракетно-космического завода

им. Хруничева. 1971 год. Фото Александра Моклецова / РИА Новости

Через несколько дней к «Салюту» отправился первый экипаж — «Союз-10» (23–25 апреля 1971 года,

Спустя пару месяцев к станции сумел пристыковаться корабль «Союз-11» (6–30 июня 1971 года, Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев), экипаж которого полностью выполнил запланированную программу работ на станции, пробыв на её борту в течение 22 суток. Но в ночь с 29 на 30 июня во время спуска случилась трагедия: преждевременно открылся клапан выравнивания давления, и произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Так как космонавты при спуске находились без скафандров, они погибли, до последнего пытаясь ликвидировать утечку воздуха…

После катастрофы корабля «Союз-11» полёты по программе «Салют — Союз» были приостановлены. Саму станцию после нарушения системы управления решено было свести с орбиты в октябре 1971 года и затопить в водах Тихого океана, пока ещё оставалась возможность полного управления ею с Земли31.

На внесение изменений в конструкцию транспортного корабля, станции и создание облегчённого скафандра «Сокол», который защищал космонавтов от возможной разгерметизации на этапах взлёта и приземления, потребовалось более двух лет32.

3 апреля 1973 года очередная станция «Салют-2», только уже не гражданского, а военного назначения, была выведена на орбиту, но в первые дни работы из-за пожара в двигателе она разгерметизировалась33 (по другим сведениям — произошёл взрыв)34, в связи с чем экипажи, готовившиеся для полёта на эту станцию, было решено перевести на подготовку по другим программам.

Чтобы проверить качество доработок и не прерывать череду пилотируемых полётов, было запланировано провести две автономных испытательных миссии: «Союз-12» (27–29 сентября 1973 года,

Вторая станция серии «Алмаз» была выведена на орбиту

Лётчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Виталий Севастьянов (слева)

Лётчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Виталий Севастьянов (слева) и Пётр Климук у макета орбитальной станции «Салют» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 1975 год.

Фото Александра Моклецова / РИА Новости

Салют-4 (ДОС) за время пребывания на орбите принял две долговременные экспедиции: «Союз-17» (11 января – 9 февраля 1975 года, А.А. Губарев, Г.М. Гречко) и «Союз-18» (24 мая – 26 июля 1975 года, П.И. Климук, В.И. Севастьянов). Между этими двумя миссиями состоялся один неудачный запуск — «Союз-18-1» («Союз-18А») (5 апреля 1975 года, В.Г. Лазарев, О.Г. Макаров), экипаж которого

Станция «Салют-4» впервые в истории космических полётов успешно приняла два экипажа без каких-либо проблем со стыковкой. Станция была выведена на 100 километров выше, чем «Салют-1»,

Многочисленные проектные разработки попросту не финансировались, в результате научная аппаратура, «превосходящая по своим характеристикам зарубежные аналоги»35, устанавливалась на космические аппараты общего назначения (спутники и орбитальные станции).

Как итог, высокоточное астрофизическое оборудование, установленное на орбитальной станции «Салют-4», за два года работы станции предоставило объём информации, равный всего двум дням работы малого астрофизического спутника серии SAS США36.

Экипажу «Союза-17» пришлось столкнуться с длительным и сложным ремонтом телескопа, установленного снаружи «Салюта-4», благополучный исход которого помог сохранить работоспособность оборудования. А экипаж «Союза-18» кардинально перестроил систему проведения научных экспериментов, что помогло нормировать расход топлива на станции, время и силы космонавтов37. Фотографии из космоса, выполненные Климуком и Севастьяновым, помогли спланировать маршрут Байкало-Амурской магистрали и выявить скрытые тектонические особенности местности38. Беспилотный «Союз-20» (17 ноября 1975 – 16 февраля 1976 года), просуществовав в тандеме со станцией «Салют-4», показал, что новые доработки по продлению ресурса корабля успешны и срок полётов экипажей можно повышать с 60 до 90 дней.

Проект «Аполлон» — «Союз» (ЭПАС): мирный диалог

24 мая 1972 года в результате долгих переговоров Советский Союз и Америка заключили новый договор между Академией наук СССР и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США о сотрудничестве в изучении и использовании космического пространства в мирных целях взамен предыдущего договора от 8 июня 1962 года. На новом этапе сотрудничества наиболее ярким эпизодом выступил проект экспериментального полёта кораблей «Аполлон» и «Союз», который стал для всего мира воплощением мирного диалога социализма и капитализма.

При подготовке полёта было организовано несколько совместных советско-американских рабочих групп по различным вопросам, главными из которых стали задачи организации стыковки двух изначально несовместимых агрегатов и организация переходного отсека для того, чтобы космонавты и астронавты ЭПАС легче перенесли разницу между атмосферами «Союза» и «Аполлона». Также для совместного полёта инженеры конструкторского бюро «Энергия» разработали универсальный стыковочный агрегат АПАС-75, позволяющий состыковаться между собой любым двум кораблям с такими узлами.

Разработка совместимых стыковочных узлов для космических аппаратов и их испытание в ходе советско-американского полёта были главными научными целями программы ЭПАС. Благополучный исход означал новый этап в освоении космоса — создание международных орбитальных станций, к которым мог пристыковаться космический корабль любого государства. За полгода до миссии ЭПАС экипаж корабля «Союз-16»

«Союз-19» (15–21 июля 1975 года, А.А. Леонов, В.Н. Кубасов) 17 июля успешно состыковался с «Аполлоном» (15–24 июля 1975 года, Т. Стаффорд, В. Бранд, Д. Слейтон), почти двое суток они пребывали в состыкованном состоянии. Прежде чем совершить знаменитое рукопожатие в космосе, в «Союзе» с атмосферой, приближенной к земной, давление пришлось снизить, а в «Аполлоне», наполненном кислородом, наоборот, давление поднять. Для смешения двух атмосфер между кораблями находился переходный отсек, в котором экипажи имели возможность привыкнуть к изменениям в атмосфере. Успех программы едва не омрачило неудачное приземление американского «Аполлона», в последние минуты которого в капсулу стали поступать отработанные газы40. К счастью, экипаж выжил и быстро оправился от перенесённого отравления.

Мощный мирный посыл и возобновление интереса к космонавтике оказались как воздух нужны и одной, и другой стороне. За период с запуска первого искусственного спутника Земли до распада Советского Союза программа ЭПАС «по сложности, масштабности и международному значению»41 стала, пожалуй, самым крупным международным проектом.

Работа по программе ЭПАС послужила прототипом к сотрудничеству в рамках будущего проекта «Мир» — «Шаттл» спустя 20 лет.

Следующая орбитальная станция «Салют-5» («Алмаз») за время своей работы приняла две долговременные экспедиции: «Союз-21» (6 июля – 24 августа 1976 года, Б.В. Волынов, В.М. Жолобов) и «Союз-24»

Спустя некоторое время в космос отправили «Союз-22» (15–23 сентября 1976 года, В.Ф. Быковский, В.В. Аксёнов), который в автономном полёте на оставшемся резервном корабле программы ЭПАС проводил в основном фотографирование Земли специальным многозональным фотоаппаратом совместной разработки СССР и ГДР. Экипаж «Союза-23» (14 октября 1976 года,

Станцию «Салют-5» 8 августа 1977 года досрочно свели с орбиты из-за большого расхода топлива. Это была последняя орбитальная станция по военной программе «Алмаз». 28 июня 1978 года её официально закрыли из-за недостатка средств, которые к тому времени уходили на новую программу «Энергия» — «Буран»42.

Пилотируемая космонавтика — новый уровень

После выхода постановления «О создании многоразовой космической системы и перспективных космических комплексов» 12 февраля 1976 года была утверждена программа дуэта ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». «Буран» должен был представлять собой слияние качеств искусственного спутника и самолёта43. В США тогда уже разрабатывалась многоразовая космическая система «Спейс-шаттл», способная по возвращении из космоса на Землю осуществить боковой манёвр в 2100 километров, то есть теоретически шаттл мог «опуститься из космоса над Москвой и, осуществив манёвр, произвести посадку на мысе Канаверал в США»44. В то время в СССР развивалась дискуссия по выбору проекта многоразовой космической системы45, и выбор пал на проект МКС «Энергия» — «Буран», «который мог парировать любые возможные преимущества многоразовой системы ‟Спейс шаттл”»46.

Можно сказать, что с 1977 года советская пилотируемая космонавтика вышла на новый уровень — в космическое пространство отправили орбитальную станцию нового поколения «Салют-6» (29 сентября 1977 – 29 июля 1982 года) с двумя стыковочными агрегатами47, что позволяло одновременно стыковать к ней два космических корабля.

Её разработка началась ещё в 1973 году совместно ЦКБЭМ и КБ «Салют». Кроме добавления стыковочного узла, на станции увеличилось число агрегатов, поддающихся ремонту, что увеличило долговременность её существования.

Ещё одним шагом вперёд стал первый полёт 20 января 1978 года к станции «Салют-6» автоматического грузового корабля «Прогресс», который дозаправил её топливом и доставил необходимые грузы. «Прогрессы» не имеют теплозащиты, на Земле всё свободное пространство внутри них заполняется продуктами, водой, новыми приборами, а в космосе после разгрузки его заполняют ненужным оборудованием, отходами, и он сгорает в плотных слоях атмосферы. Благодаря кораблям «Прогресс» удалось обеспечить экипажам орбитальных станций условия для более длительного пребывания в космосе.

Космонавты Георгий Гречко, Олег Макаров, Владимир Джанибеков и Юрий Романенко

(слева направо) на борту космического комплекса «Союз-26» — «Салют» — «Союз-27».

5 января 1978 года. Фото ТАСС

Теперь экипажи космонавтов, работавшие на станции, делились на долговременные экспедиции и экспедиции посещения. Экипаж «Союза-26» (10 декабря 1977 – 16 марта 1978 года, Ю.В. Романенко, Г.М. Гречко) стал первой долговременной экспедицией на орбитальной станции «Салют-6»: они пробыли в космосе 96 суток и 10 часов. Гречко и Романенко вернулись на Землю на «Союзе-27», тем самым осуществив первый обмен кораблей в космосе.

Станция «Салют-6» стала для своего времени самой посещаемой орбитальной станцией. Почти за пять лет существования на борту станции работало пять долговременных экспедиций и 11 экспедиций посещения, основу которых составили экипажи по программе международных космических полётов48 «Интеркосмос», а также были произведены испытания новых транспортных кораблей «Союз-Т», ставших основными для пилотируемых полётов.

Продолжительность работы длительных экспедиций за десятилетие увеличилась с 23 суток до 18549. Опыт, накопленный в период использования станций «Салют-6» и позднее «Салют-7», был реализован в будущей орбитальной станции «Мир», выведенной на орбиту в 1986 году.

30 мая 1966 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 421–130 «Об организации работ по сотрудничеству с социалистическими странами в области исследования и использования космического пространства» при Академии наук был создан Совет по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства 50

Направлениями работы Интеркосмоса было сотрудничество с социалистическими странами, а также с США и Западом. Все проекты по международному сотрудничеству контролировали международные организации по космосу: в первую очередь Комитет ООН по космосу, а также Международный комитет по космическим исследованиям (КОСПАР).

Отметим, что мировое сотрудничество в мирном освоении космоса стало активно развиваться после 12 апреля 1961 года — официально отправной точкой послужила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о мирном сотрудничестве государств в деле использования космического пространства от 20 декабря 1961 года.

Как ни странно, один из первых договоров о сотрудничестве СССР подписал именно с Америкой 8 июня 1962 года, и на протяжении следующих 10 лет работы двух стран по этому договору включали написание совместного научного труда по космической медицине и биологии, наблюдение за дальним космосом и обмен данными со спутников. При подписании второго договора о сотрудничестве в 1972 году страны включили в программу подготовку экспериментального полёта «Союз» — «Аполлон» к середине десятилетия. Примерно так же строились первые работы с социалистическими странами: совместные научные исследования, установку научных приборов других стран на советских космических аппаратах спустя десятилетие

Герой Советского Союза бортинженер космического корабля «Союз Т-12» и орбитального комплекса «Салют-7»

Герой Советского Союза бортинженер космического корабля «Союз Т-12» и орбитального комплекса «Салют-7» лётчик-космонавт СССР Светлана Савицкая во время выхода в открытое космическое пространство. Снимок лётчика-космонавта СССР Владимира Александровича Джанибекова. 1986 год. ТАСС

Также в 1979 году по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР начался отбор в космонавты «из числа женщин-учёных и специалистов учреждений АН СССР»51, а также министерств и ведомств, «заинтересованных в выполнении специальных исследований и экспериментов в условиях космического полёта»52. Как известно, тогда удалось попасть в космос только С.Е. Савицкой, притом в составе двух экспедиций: «Союз Т-7»

По новой программе космических полётов международных экипажей до конца 1982 года слетало 10 иностранных космонавтов-исследователей. Эта должность была введена очередным «Положением о космонавтах» в 1967 году и предусматривала привлечение к космическим полётам специалистов из разных областей науки для выполнения конкретных полётных задач и экспериментов.

1Советский космос. Специальное издание к 50-летию полёта

2Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД). Ф. 213. Оп. 1–1. Д. 62. Л. 29.

3РГАНТД. Ф. 213. Оп. 1–1. Д. 62. Л. 5.

4Губанов Б.И. Триумф и трагедия «Энергии». Размышления главного конструктора. Т. 3: «Энергия» ‒ «Буран». Н. Новгород, 1998.

5Хардести В., Айсман Д. История космического соперничества СССР и США. СПб., 2009. С. 221.

6Asif A. Siddiqi. Challenge to Apollo: The Soviet Union and the Space Race, 1945–1974. NASA History Division, Washington D.C., 2000. P. 386.

7История развития отечественной пилотируемой космонавтики.

8Голованов Я.К. Записки вашего современника. М., 2001. Т. 1. С. 240.

9РГАНТД. Ф. 1. Оп. 3–6. Д. 19. Л. 7.

10Борисенко И.Г. В открытом космосе. М., 1974. С. 20.

11Первым американским астронавтом, совершившим выход в открытый космос, стал Эдвард Уайт («Джемини-4», 3 июня 1965 год).

12Collins M. (ed.). After Sputnik: 50 years of the Space Age. Smithsonian books, 2006. P. 94.

13Gerovitch S. Voices of the Soviet Space Program: cosmonauts, soldiers and engineers who took the USSR into Space. NY, 2014. P. 147.

143 августа 1964 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О работах по исследованию Луны и космического пространства» (Советский космос. Специальное издание к 50-летию полёта

15См.: Филин В.М. Путь к «Энергии». М., 2001. С. 22–25.

16Глушко В.П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР.

17Там же. С. 96.

18Советская космонавтика. М., 1981. С. 283.

19Голованов Я.К. Записки вашего современника. Т. 1. С. 272.

20Бурдаев М.Н. О космическом полёте Г.Т. Берегового (воспоминания современника) // Полёты в космос. История, люди, техника: Материалы научно-практической конференции, Звёздный городок, 8–9 окт. 2014 г.

21Chladek J. Outposts on the Frontier: A Fifty-Year History of Space Stations. Lincoln&London, 2017. P. 69.

22Борисенко И.Г. В открытом космосе. С. 151.

23Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди / под ред. Ю.М. Батурина. М., 2005. С. 93.

24РГАНТД. Ф. 1. Оп. 3–6. Д. 52. Л. 235.

25Ivanovich G.S. Salyut – The First Space Station: Triumph and Tragedy. Chichester, 2008. P. 198; Мировая пилотируемая космонавтика. С. 94;

26Маров М.Я. Бабакин Георгий Николаевич // Вестник НПО

27Bisney J., Pickering J. Moonshots and snapshots of Project Apollo: a rare photographic history. University of New Mexico Press, 2015. P. 148.

28Тарасенко М.В. Военные аспекты советской космонавтики.

29Norberg C. (ed.). Human Spaceflight and Exploration. Berlin, 2013. P. 35.

30Chladek J. Outposts on the Frontier… P. 84.

31Burgess C. The Greatest Adventure: A History of Human Space Exploration. London, 2021. P. 226.

32Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

33Sparrow G. Spaceflight: The complete story, from sputnik to curiosity.

34 Афанасьев И.Б. Золотой век космонавтики: мечты и реальность.

35РГАНТД. Ф. 213. Оп. 5–1. Д. 73. Л. 9.

36 РГАНТД. Ф. 213. Оп. 5–1. Д. 77. Л. 6.

37Chladek J. Outposts on the Frontier… P. 163.

38Ibid. P. 164.

39Burgess C. The Greatest Adventure: A History of Human Space Exploration. London, 2021. P. 243.

40Ibid. 249–250.

41Покровский Б.А. «Заря» — позывной Земли: записки научного сотрудника командно-измерительного комплекса Советского Союза.

42Rose B. Secret Projects — Military Space Technology. Surrey, 2008. P. 162.

43Фаворский В.В., Мещеряков И.В. Космонавтика и ракетно-космическая промышленность: Развитие отрасли (1976–1992). Сотрудничество в космосе. Кн. 2. М., 2003. С. 30.

44Там же. С. 32.

45Там же. С. 30–33.

46Там же. С. 32.

47Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Калининград, 1994. С. 17.

48Там же. С. 18.

49Фаворский В.В., Мещеряков И.В. Космонавтика и ракетно-космическая промышленность… С. 71–72.

50РГАНТД. Ф. 213. Оп. 6–6. Д. 109. Л. 97–107.

51РГАНТД. Ф. 213. Оп. 6–6. Д. 263. Л. 216 (постановление ЦК КПСС

52РГАНТД. Ф. 213. Оп. 6–6. Д. 263. Л. 242.