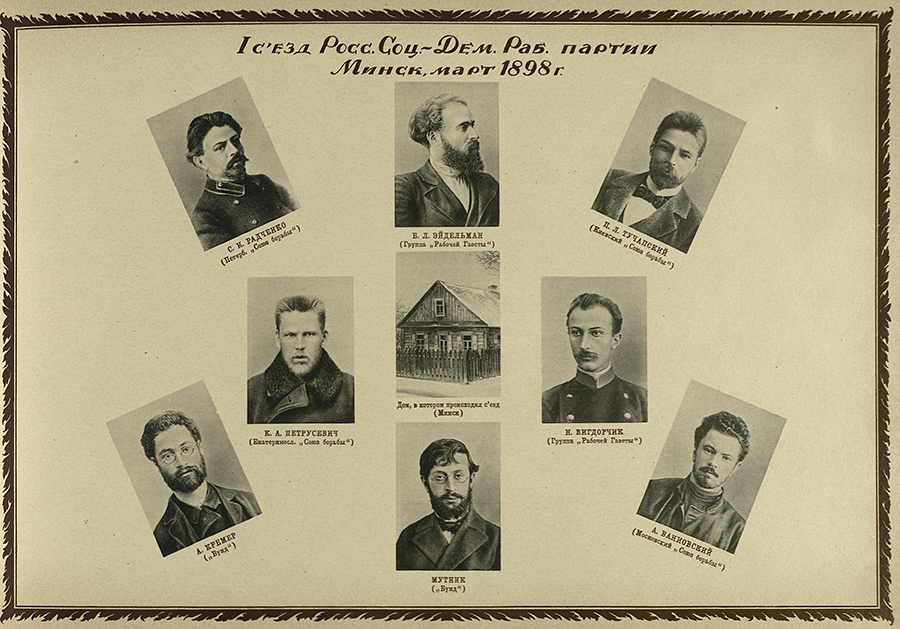

Один из девяти

1-й съезд РСДРП в Минске. Художник Василий Зверев. 1931 год

АЛЕКСАНДР КУЛАНОВ,

Институт востоковедения РАН

В марте 1898 года на явке в Минске встретились девять человек: Степан Радченко, Павел Тучапский, Казимир Петрусевич, Шмуэл Кац, Арон Кремер, Абрам Мутник, Борис Эйдельман, Натан Вигдорчик и Александр Вановский. Трое из них представляли Еврейский рабочий союз «Бунд», двое — киевскую «Рабочую газету», четверо — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Все мечтали о революции. Один из них — Радченко — до неё не дожил. Один — Вановский — отметил её 50-летие. Причём отметил в Японии, где провёл почти полвека своей жизни. Сегодня в нашем распоряжении оказалась плёнка с записью последней и до сих пор не публиковавшейся беседы с ним.

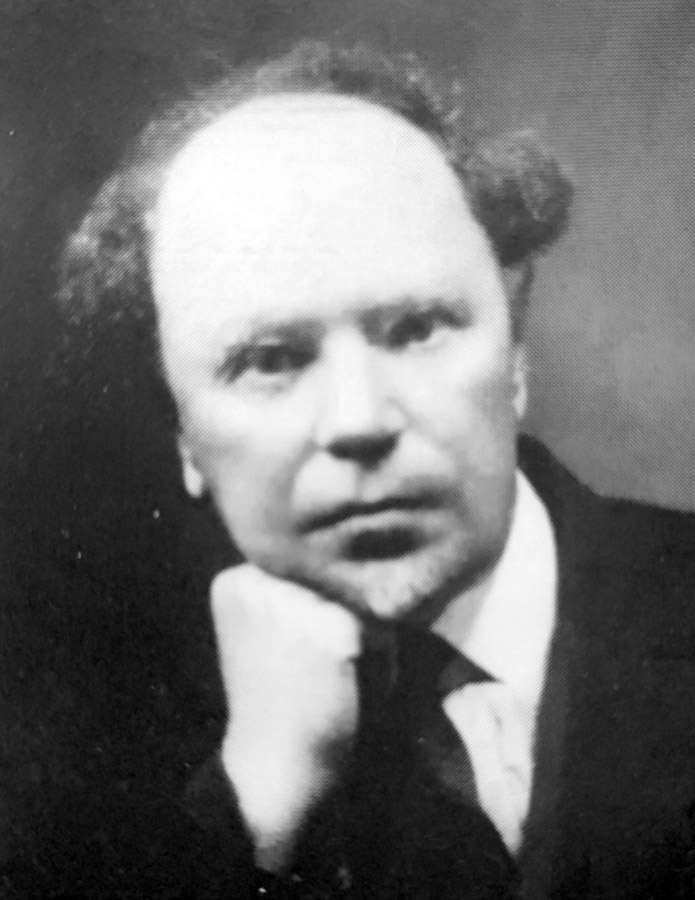

Александр Вановский

Александр Вановский

Неопубликованное интервью

О том, что один из девятерых участников I съезда РСДРП жив и находится в Японии, тогда, в 1960-е, знали немногие, хотя и большим секретом это тоже не было. В 1964 году с Вановским встретился корреспондент «Известий» в Токио Борис Чехонин, на рандеву с которым старый партиец пришёл вместе с сотрудником японских спецслужб («Я не хочу иметь потом дело с японской полицией», — объяснил Александр Алексеевич подобное «сопровождение»). Чехонин проговорил с ветераном около часа и потом констатировал: «Он многого не понимает и просто не знает. 45 лет — ровно половина жизни, проведённой в эмиграции, не прошли бесследно»… Публиковать интервью не решились.

Но юбилей близился, и на очередную встречу с Вановским отправили корреспондента Гостелерадио в Токио Владимира Цветова. Беседа не заладилась с самого начала. Цветов с места в карьер поинтересовался, согласится ли ветеран РСДРП поехать в СССР на празднования. Вановский потребовал выключить микрофон. Цветов сделал вид, что выключил, но, пощёлкав клавишами, наоборот, оставил плёнку на записи. Вановский продолжал осторожничать и на повторный вопрос ответил уклончиво: мол, хотелось бы посмотреть на родину, но вот здоровье… После чего произнёс довольно длинный монолог:

«Я дружил с Лениным. Очень его высоко ценил. В 1905 году я пришёл к заключению, что нужно иметь нового человека в виду при создании социалистического общества. И вот оказалось, что этот новый человек — Христос. У меня вышло, что атрибут социалистического общества — это человечность. Против этого ничего не мог бы возразить Ленин, потому что Маркс во имя человечности свой Манифест выпустил. Во имя чего он боролся? [Во имя] человечности. В его время был жестокий режим, он во имя человечности восстал. Тут вообще никакой драмы нет — в том, что я пришёл к новому человеку. Но драма для меня лично начинается, когда [пришёл] Октябрь. Ленин связал создание социалистического общества с массовым террором. Вот это, я считаю, его ошибка...

Оказалось, что социалистическое общество [находится] в связи с ЧК. Потом эти агенты — служащие ЧК, составили особый класс, который очень много навредил партии. Вот тут для меня драма. Я во имя человечности не могу принять массовый террор и, следовательно, вместе с тем коммунизм. Но в то же время у меня есть желание защитить Ленина! Вот мне и приходится окунуться в философию и историю. Доказать, что в истории действуют тёмные, демонические силы, которые могут влиять на волю человека. Человек сам не виноват — это их дело. Я оправдываю до известной степени Ленина и, кроме того, учитываю то обстоятельство, что Ленин очень много сделал полезного».

Цветов, не ожидавший такого поворота беседы, растерялся. Он явно не был в курсе сложных отношений между одним из основателей РСДРП и лидером большевиков.

Александр Вановский в молодости

Александр Вановский в молодости

Методичка для Че Гевары

…Александр Алексеевич Вановский родился в 1874 году в Тульской губернии в богатой семье. Фамилию свою писал то через одно «н» — Вановский, то через два. Окончил кадетский корпус, после чего вслед за старшим братом Виктором, отчисленным из университета студентом, увлёкся социалистическими идеями: «В истории революционного движения, с которым я познакомился в юношеские годы, меня интересовали не столько программы, сколько личности революционеров». Военное образование завершил в Киеве, был произведён в подпоручики и тут же отправился в отставку, чтобы поступить в московское техническое училище. Там он окончательно погрузился в революционное движение, в которое в стране уже были вовлечены не только студенты, но даже гимназисты и гимназистки. На одной из старшеклассниц — своих учениц в подпольном революционном кружке, Александр позже женился.

Девушку звали Вера Яковенко, она была дочерью бывшего революционера и одного из первых отечественных врачей-психиатров — Владимира Ивановича Яковенко. Зять с тестем много общались, вместе жили при лечебнице в подмосковном селе Мещерском. Поверхностное знакомство с основами психиатрии сыграет потом в судьбе Александра Вановского важную роль.

Пока же он со всей страстью погрузился в подпольную работу и стал одним из лидеров созданного в Москве в 1897 году «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». От этой организации Вановский и был делегирован товарищами для участия в скромном мероприятии, которому, однако, предстояло войти в мировую историю.

I съезд РСДРП проходил нелегально, программы не выработал, устава не принял (за что Ильич ему потом неустанно пенял), но главную задачу выполнил: официально провозгласил объединение разных пролетарских организаций на основе следования марксистской теории. Вскоре Вановского, как и ещё семерых участников встречи в Минске, арестовали. Суд отправил Александра Алексеевича сначала в Вологду, прозванную за высокую плотность «прогрессивно мыслящих» поселенцев «Северными Афинами», где им дозволено было построить свой дом для собраний и лекций, а затем в Сольвычегодск. Александру там даже понравилось, и в ссылке к нему присоединилась супруга с только что родившейся дочерью Оксаной.

После освобождения в 1903 году Вановский немедленно вернулся к подпольной работе и снова был арестован. Выйти на свободу он сумел только в 1905 году, уже во время Первой русской революции, и сначала перебрался к тестю, жившему тогда в ссылке под Полтавой, а затем в Киев, где погромы и мятежи начинали перерастать в плохо организованное вооружённое восстание. Бывший подпоручик взял на себя военную подготовку киевских меньшевиков и лично возглавил колонну распропагандированного социалистами понтонного полка, вышедшего на улицы Киева вместе с рабочими. Верные правительству войска открыли огонь, восстание захлебнулось, а Вановский оказался на всю жизнь глубоко потрясён видом десятков окровавленных трупов на киевских мостовых...

Спасаясь от ареста, он бежал в Москву, где в революционном запале попытался сагитировать на восстание солдат, находившихся в Покровских казармах, и взять вместе с ними Кремль. Снова ничего не вышло, и Вановскому пришлось уйти в подполье. Скрываясь на конспиративных квартирах, он целыми днями сочинял методички по тактике уличного боя и изготовлению взрывчатки в кустарных условиях (существует даже легенда, что испанским переводом одной из его брошюр пользовался Че Гевара). Задумал «целый трактат о возможности вооружённого восстания» и решил посоветоваться с товарищами по партии. Ленин, ставший к тому времени одним из главных авторитетов среди революционеров, его работу «одобрил, но печатать её нашёл несвоевременным». Вановский согласился, и замечания Владимира Ильича подвигли их обоих к обсуждению стратегии борьбы.

«Когда одумаетесь, приходите!»

Период с 1906 по 1907 год стал временем наиболее интенсивного их общения. Они встречались ещё в Москве, затем оба перебрались в Петербург, а позже вместе с семьями уехали в Финляндию. Вановский вошёл в узкий круг приближённых Ильича, но очень скоро между ними наметились разногласия.

«Я-то пережил киевское восстание, — вспоминал Александр Алексеевич, — на моих глазах — сотни убитых... Надо действовать так, чтобы поменьше жертв, а Ленин как-то об этом не думал. „Да, — говорил он, — ничего не поделаешь. Без жертв ничего не будет“… Он сам не участвовал, он рассуждал как теоретик, сам ни одного восстания не устраивал, не видел, не пережил, поэтому он относился к этому проще».

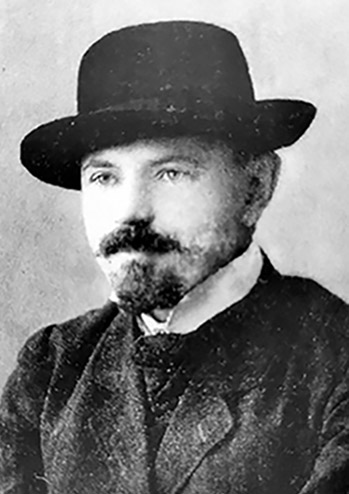

Владимир Ульянов

Владимир Ульянов

Александр Вановский

Александр Вановский

Выражаясь языком того времени, Александр Алексеевич «стремительно скатывался на позиции меньшевизма», которые к тому же очень скоро оказались дополнены философской, а позже и религиозной мистикой. Главным вопросом для Вановского стало не преобразование общества после неизбежной революции, а то, как она повлияет на Человека. Десятилетия спустя он подробно рассказал советскому журналисту о том, какие изменения претерпевали его собственные взгляды и убеждения и как он начал работу над своей первой книгой, не имеющей отношения к тактике вооружённой борьбы — «Сын человеческий. Выявление скрытого иудейского сюжета трагедии Шекспира „Гамлет“». Вановский резюмировал свои искания простым, но ошеломляющим выводом: «Я дополнил Маркса Шекспиром». Экс-боевик начал «склоняться к мысли, что истинный социализм требует духовного обновления человечества, в силу чего классовая борьба должна быть соединена с борьбой за личность, способную творить новую, более совершенную культуру», и решил, что на этом пора закончить своё участие в революции.

Начало мировой войны он встретил как русский патриот, далёкий от политики, но радеющий за Россию. Добровольно отправился на фронт, где заслужил орден Св. Анны с мечами и бантом, но в 1916 году вдруг оказался очень далеко от окопов — в Хабаровске, в малозаметной должности начальника местной военной радиостанции. Застигшая его там Февральская революция на время вернула Вановского в политику, но ещё больше отдалила от позиции большевиков. Старая революционная выучка, богатый запас теоретических знаний, блестящее знание оппонентов и лично Ленина сделали Александра Алексеевича настолько опасным противником большевиков в Хабаровске, что те приняли решение устранить его. Осуществить это не удалось. В том числе потому, что в августе 1917 года Вановский отправился в Петроград как делегат от Приамурского военного округа. Там он в последний раз встретился с Лениным и принялся убеждать бывшего друга в пагубности идеи мира с Германией. Из своего кабинета вождь выгнал старого друга: «До свиданья! До свиданья! Когда одумаетесь, приходите!»

Ленин выступает в Таврическом дворцЕ. апрель 1917 года

Ленин выступает в Таврическом дворцЕ. апрель 1917 года

Потрясённый приёмом, тот вернулся в Хабаровск, где ему сразу было поручено приветствовать представителей американских войск, входивших в город, а когда в 1919 году его попытались мобилизовать в армию Колчака, Александр Алексеевич показал себя настолько неспособным к военной службе «по причине нервного расстройства», что его отправили лечиться в Приморье, на пляжи залива Посьета. Вановскому там не понравилось. Он вернулся в Хабаровск, пожаловавшись на то, что июньское море для него слишком холодное и… получил путёвку на два месяца для восстановления нервов на море тёплом — в Японии. Там он и провёл следующие 48 лет своей жизни.

Шекспир и вулканы

В Иокогаме Вановскому удалось на удивление быстро найти контакты среди японской профессуры, и он принял приглашение занять место преподавателя русского языка и литературы в престижном токийском Университете Васэда. Поначалу темы внеурочных изысканий Александра Алексеевича были непосредственно связаны с русской литературой. Это было естественно — японская интеллигенция, студенты зачитывались трудами наших классиков, а революция стимулировала интерес и к политической жизни ближайшего соседа, и к «загадочной русской душе». Он написан большую статью «Новые данные о влиянии Шекспира на Пушкина. Загадки мести за душу», где попытался разобраться в общности обозначенных гениями религиозно-нравственных проблем.

Однако время шло и, живя в Японии, Вановский неизбежно стал удаляться от берегов европейской философской мысли. Всё больший интерес испытывал он теперь к японской истории и к японской культуре. Особое впечатление на него произвели вулканы, тем более что в первое десятилетие своей жизни на островах ему довелось стать свидетелем нескольких извержений. В поэтическом эссе о священной горе Фудзи «Огненный богатырь» он в лучших традициях японской пропаганды того времени сравнивал вулкан со стражем счастья и покоя японского народа.

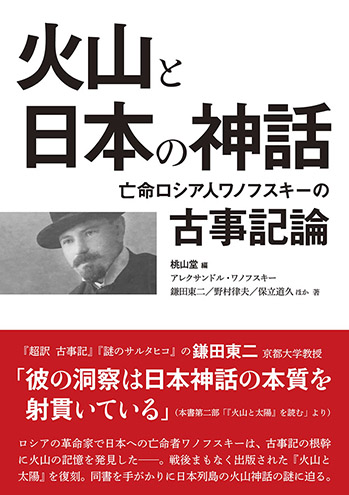

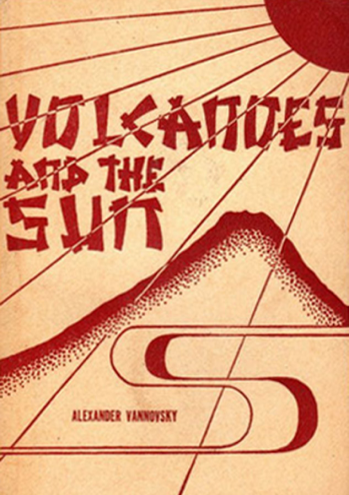

Несмотря на то, что по-японски Александр Алексеевич говорил прекрасно, в научной работе ему не хватало знания письменного языка, и он обратился за помощью в исследованиях к другому эмигранту — бывшему поручику Михаилу Петровичу Григорьеву, блестящему переводчику, гражданину Японии и, судя по косвенным данным, сотруднику японской военной разведки. Григорьев тогда как раз работал над переводом «Кодзики» — священным текстом VIII века о происхождении Японии, и Вановский использовал его труды для своей статьи «Мифология „Кодзики“ и Библия», опубликованной в 1934 году в Париже и получившей благожелательные отзывы Рериха и Бердяева. В 1941-м Александр Алексеевич завершил работу «Вулканы и Солнце», в которой предлагал новое толкование «Кодзики» с точки зрения вулканической природы Японии. Уже после войны книга вызвала бурный восторг японских учёных, изучающих мифологию своей страны. Она с успехом переиздаётся в Японии до сих пор. При этом основная тема исследователя не изменилась: Шекспир и христианство. Этому посвящены его работы «Путь Иисуса от иудаизма к христианству в толковании Шекспира», «Третий завет, или Апокалипсис», уже упоминавшийся «Сын человеческий...» и т. д.

Обложки книг А. Вановского, изданных в Японии

Обложки книг А. Вановского, изданных в Японии

Хотел ли Вановский вернуться? Безусловно. В 1926 году он обратился в советское полпредство с просьбой о предоставлении ему гражданства. Второй секретарь консульского отдела Л. Сверчевский побеседовал с ним и составил многостраничный отчёт, в котором самым подробным образом воспроизвёл жизненный путь кандидата на получение гражданства, начиная с 1905 года и заканчивая их встречей в полпредстве: полная «идеологическая эволюция» Вановского «от участия в вооружённом восстании в 1905 году — к изучению Шекспира, от изучения Шекспира — к участию в империалистической войне во имя защиты культуры царской России».

Не лишённый литературного дара Сверчевский даже дискутировал сам с собой в аналитической записке по этому делу: «Представляет ли в настоящее время ту или иную опасность для СССР возвращение Вановского? На этот вопрос надо ответить утвердительно, и вот почему. Мистические поправки к учению Маркса и Ленина, несомненно, могут прийтись по вкусу и найти себе аудиторию… Особенно это явление возможно в период тех или иных затруднений, перед которыми может оказаться в тот или иной момент наша партия и советская власть...»

«Инвалид революции»

Александр Вановский в Японии. 1959 год

Александр Вановский в Японии. 1959 год

На всякий случай рассматривалась и возможность использования Вановского в Японии для нужд советской разведки. Но здесь была зафиксирована полная бесполезность эмигранта. Казалось, в этом деле поставлена точка, но в жизни Александра Алексеевича это был непопулярный знак препинания. Начальник Сверчевского — советский консул в Токио Лиговский — раскритиковал допросные методы общения с «инвалидом революции», и летом 1927 года Вановский получил советский паспорт. Он даже чуть было не отправился на родину, но сначала в Токио приехала его дочь Оксана. Родившаяся во время его вологодской ссылки, а теперь пережившая Гражданскую войну, взятие большевиками Крыма, работавшая там в статусе «трофейного врача», дважды арестованная и чудом избежавшая расстрела, она рассказала отцу о том, что происходило и происходит в России на самом деле. Возвращаться Вановский передумал. Возможно, поэтому и его реакция на вопрос Владимира Цветова (даже по прошествии времени), не хочет ли он хотя бы на время приехать в СССР, оказалась несколько смятой.

В разговоре Цветов предупредил Вановского, что, в случае приезда того в СССР, он должен будет вспоминать о Ленине. Конечно, исключительно в положительном ключе. «Если что-то против Ленина — нет», — чётко зафиксировал позицию Москвы журналист. И Вановский на встрече с ним как будто тренировался, много говоря о бывшем единомышленнике и разделяя позицию КПСС, но… только во внутренней политике:

«Во-первых, он сохранил государство от распада. Оно распадалось, Керенский не мог сохранить его. Ленин, хотя и жестокими средствами, государство сохранил — это его большая заслуга. Потом его мысль была взять власть в руки, а потом постепенно улучшать положение, постепенно отказаться от террора — это до известной степени партия осуществила. С каждым годом положение в стране улучшается. Всё лучше и лучше. Так что до известной степени он оказался прав.

Но вот теперь, я считаю, положение партии трудное. Дело в том, что Китай получил водородную бомбу. И они давно целят на Дальний Восток. Возможен конфликт. Я считаю, что внутренняя политика партии ведёт страну к подъёму, к возрождению. А внешняя политика, попытки сговориться с Китаем, из чего ничего не выйдет, это опасная политика. Советскому Союзу один на один бороться с Китаем трудно. Так же как Гитлера один на один Сталин не мог бы одолеть. А с помощью Америки и Англии одолел. Объективные обстоятельства внешней политики сейчас таковы, что требуют от Советского Союза не вражды к Америке, а наоборот, дружбы, чтобы соединёнными усилиями не дать развиться китайской агрессии. Исходя из этого, я говорю, что, если партия сразу перейдёт от вражды к дружбе, её будут сразу обвинять в измене, в предательстве. Тут нужна ревизия, какой-то выход. Нужно создание в партии новой фракции, которая взяла бы на себя пересмотр программы и, сохранив социалистическое общество, в то же время изменила бы внешнюю политику. Вы знаете русскую пословицу: „Под лежачий камень вода не течёт“. Но партия — не лежачий камень, а живой организм и подлежит эволюции.

...В Пекине сидят умные люди. Они понимают, что соединяться им с Советским Союзом против Америки нет расчёта, так как это приведёт к ослаблению Китая. Гораздо выгоднее, если Америка столкнётся с Советским Союзом. Тогда обе стороны ослабнут, и они голыми руками возьмут Россию. Поэтому Советскому Союзу нет смысла враждовать с Америкой».

Услышав это, Цветов на время опешил, попытался возражать, а потом, будто вспомнив что-то, вдруг спросил: «Александр Алексеевич, а вот знаете, я слышал от кого-то, что вы поддерживаете связь с кем-то из американского посольства — работником американской разведки. Это правильно?»

Тут пришла очередь замешкаться Вановскому: «Я знаком с русскими американцами, а что они там делают — чёрт их знает. Я не знаю. Один мой ученик был, а так никаких особенных связей у меня нет. Насчёт разведки я совершенно не интересуюсь этим вопросом. Я по-японски не говорю. Никакой от меня пользы не может быть. По-английски тоже не очень…»

Опытный советский журналист понял то же самое, что и дипломат Сверчевский ровно за 40 лет до этого: пускать Вановского на родину нельзя — даже ненадолго, и дальше просто записывал на плёнку… самого себя. Цветов самым обстоятельным образом изложил Вановскому «позицию партии и правительства», завершив разговор, возможно, неожиданным для самого себя выпадом: «Если вы до конца честный и твёрдый человек, эмигрировать нечего. Если вы не согласны с коммунистическим строем, оставайтесь, выступайте против, боритесь — пусть даже вас расстреляют!»

Не расстреляли.

28 ноября 1967 года Александр Вановский потерял сознание и попал в больницу. Когда 16 декабря он скончался, японские друзья исполнили его завещание – похоронили старого революционера у подножия горы Такао неподалёку от Токио.

Место захоронения Александра Вановского. 2022 год Фото Александра Куланова

Место захоронения Александра Вановского. 2022 год Фото Александра Куланова

Надпись на памятнике выбили на русском языке, чтобы те русские, что окажутся в этих местах, легко могли найти его могилу. Но когда мы пришли туда в ноябре 2022-го, это оказалось невозможно. По истечении полувека после захоронения могила одного из девяти основателей РСДРП была признана бесхозной и уничтожена. Осталась лишь поминальная табличка за спиной у огромного лежачего Будды, бесстрастно взирающего на очередные войны, революции и юбилеи…