Иноземцы: на службе русскому царю

Триумф Российского флота. Художник Василий Нестеренко. 1994 год

ОЛЬГА ЕРМАКОВА,

кандидат исторических наук,

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН

В эпоху петровских преобразований значительно возросло количество иностранцев, проживавших в России. Зарубежные специалисты оказались востребованы в самых разных сферах — от кораблестроения и военного дела до искусства, науки и просвещения.

Устная договорённость и письменный контракт

Среди западноевропейцев во второй половине XVII века было распространено (и небезосновательно) мнение о плохом обращении в Московском государстве с приезжими иноземцами. От идеи отправиться на службу русскому царю многих иностранцев отпугивали известные им истории о том, как их соотечественников не отпускали на родину и фактически загоняли в кабалу. Петру I и его агентам пришлось принять ряд мер, чтобы преодолеть препятствие в виде психологического барьера из страхов и недоверия иностранных специалистов, которых государь стремился привлечь в Россию для реализации преобразований. В результате в первой четверти XVIII века произошли существенные изменения социально-правового статуса наёмных зарубежных специалистов. В то же время сохранение некоторых прежних практик и в целом отношение к личности иноземца свидетельствовали о том, что иностранцы в этот период ещё вынуждены были сталкиваться со многими трудностями, оказываясь на российской службе.

Принципиальные изменения правового положения иностранных подданных в России зафиксированы в законодательстве. Оставляя за скобками общие нормативные акты об иноземцах, обратимся к документам, непосредственно фиксировавшим условия пребывания, права и обязанности наёмных специалистов, — контрактам. Письменный договор становится главным основанием найма иностранцев на русскую службу при Петре I. Само по себе это обстоятельство уже свидетельствовало о том, что социально-правовое положение иноземцев вышло на качественно новый уровень с точки зрения юридических основ и гарантий. Другой вопрос — насколько в реальности исполнялись контракты. Очевидно, что представления контрагентов о правовой силе договоров существенно отличались.

Следует оговориться, что в ходе найма иноземцев в период петровского царствования письменный контракт ещё не всегда оказывался первичен. Сохранялась практика приезда по личному приглашению российских резидентов за рубежом, сделанному в устной форме. Большую роль играли патрон-клиентские связи. К примеру, Франсуа Лефорт выступал патроном для ряда иноземцев, в том числе своих родственников, стремившихся поступить на русскую службу. При этом устная договорённость на данном этапе, как правило, предусматривала дальнейшее заключение письменного контракта. Однако такие переговоры обычно не отличались особенной конкретизацией условий работы.

Приём иноземца на службу считался состоявшимся по факту выхода соответствующего указа государя, согласно которому давалось распоряжение об установлении жалования, оговоренного в контракте.

Надо заметить, что даже наличие договора не гарантировало успешного устройства на службу. Показателен пример польского майора

В контрактах нашли отражение как законодательные нормы в отношении иностранцев, так и частные условия службы конкретных специалистов. Анализ преломлений законодательных установок в текстах соглашений приближает к пониманию практической реализации узаконений, а также отсылает к реконструкции социально-правового статуса иностранца. Основные содержательные блоки договоров освещали следующий круг вопросов. Прежде всего фиксировался характер установленных отношений, определялся чин или специальность, разъяснялись должностные обязанности иноземца. Ключевое место занимали статьи о вознаграждениях и компенсациях: жаловании, оплате путевых издержек, поощрениях за обучение местных учеников и переработки, предоставлении казённых квартир или места под строительство домов.

В ряде договоров рассмотрены вопросы о действиях российской стороны, в случае, если приглашённый иноземец по пути следования к месту службы окажется в плену (иностранца выкупали за казённый счёт или же возмещали ему расходы, если он тратил на откуп собственные средства). Специальные пункты давали разрешение иностранцам привезти с собой из-за границы помощников, а также необходимые инструменты и материалы. Оговаривались права на выполнение дополнительных работ, помимо государственного заказа, и продажу собственных изделий. Прописывались меры по обеспечению семейства иноземца, гарантировались свобода вероисповедания, а также освобождение от податей и повинностей. Договор, как правило, завершался условиями окончания службы и отъезда специалиста из России.

Вознаграждение за службу

Среди дарованных иноземцам ключевых привилегий, наиболее очевидной и неоспоримой в плане практического воплощения представляется обещанная в Манифесте 1702 года свобода вероисповедания3 . Конфессиональная принадлежность к иной церкви являлась мощным фактором, затруднявшим условия пребывания иноземцев в Московском государстве в допетровскую эпоху. Теперь же иностранцы получали право на отправление веры по собственным обрядам, а также на строительство храмов. Гарантия свободы вероисповедания закреплялась в контрактах с приглашёнными специалистами4 , а случаев нарушения данной нормы в источниках не встречается.

Кроме того, Посланием Святейшего Синода 1721 года утверждалось право православных христиан вступать в браки с иноверцами5 . Такой шаг был сделан в ответ на обращение Берг-коллегии в связи с тем, что поступившие на русскую службу по горному делу шведские пленные женились на русских девушках, но «за разность веры» у многих из них жён отняли и отдали «в супружество» другим. Поскольку шведы высоко ценились в качестве работников на горных промыслах и рудниках,

Содержание контрактов во многом определялось требованиями самих иностранцев. Заметным нововведением стало изменение формы вознаграждения специалистов.

Жалование и другие поощрения стали выплачиваться не в натуральном, а в денежном эквиваленте. Иностранцев не устраивали выдачи в виде продуктов и вещей, что активно практиковалось в XVII веке. Поэтому гарантия получения заработной платы в деньгах являлась одним из важных условий при вербовке, наряду с предоставлением авансов на проезд к месту службы6. Действительно, договоры

Добившись требуемой формы выплаты жалования, иноземцы не избавились от проблем, связанных с вознаграждением за службу. Напротив, выдачу положенных по контрактам денег порой приходилось ждать месяцами.

В сочинении английского инженера Джона Перри «Состояние России при нынешнем царе» (1716) подробно описаны испытания, с которыми пришлось столкнуться иностранцу, лично приглашённому царём на русскую службу в 1698 году. По словам англичанина, он не получал полного жалования в течение нескольких лет, ему выдавались только небольшие суммы «на пропитание». Перри обвинял в нечестности и невыполнении обещаний по выдаче денег некоторых «российских вельмож». Лишь незадолго до Прутского похода англичанин добился получения немногим больше годового жалования. Другой квалифицированный иноземец, — придворный медик Николай Бидлоо, в 1703 году подавал челобитную о том, что большая часть из его жалования (а также «запасу и лошадей») «против посолского договору» в срок не выдана7.

Об отсутствии прибавочного жалования сообщал донесением в Сенат в 1712 году горный офицер, работавший на Урале, бергмейстер Иоганн Блиер. Он также указывал на то, что многие «горные люди» не получают заработной платы, отчего оказываются в весьма затруднительном положении, страдают от множества долгов и оказываются разорены. Собственно, иностранным мастерам из команды самого Блиера не выдавалось жалование, положенное по договорам. Например, в донесении горного мастера Иоганна Гана значилось: «А для чего за вышеписанные заслуженные годы Его Царского Величества жалованья ему не дано, и на Москве он удержан, и к делу никуда был не послан, и в свою Саксонскую землю не отпущен, того он не ведает»8.

Здание двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Гравюра 1750 года

Не всегда вовремя получал денежное содержание и другой горный чиновник, Иоганн Готфрид Гейденрейх (служивший в России с 1722 года на Олонецких и уральских заводах). Показательна реакция Берг-коллегии на претензии бергмейстера Гейденрейха, когда он в 1731 году требовал отпуска в отечество и отстаивал свои права по контракту. Часть жалоб иноземца удовлетворили, но на требование выплатить «ростовые деньги» за то, что он не получал своевременно жалование, Берг-коллегия ответила отказом. Аргументом послужило утверждение о том, что в России трудится немало иностранцев и часто случается, что жалование им в срок не выдаётся. Однако никто не просит за это дополнительных компенсаций9.

Проезд специалистов к месту работы в России не во всех случаях обеспечивался казной. Так, в 1702 году доктор Глюсинг в расспросе показал, что принявший его в службу в Берлине посол Андрей Измайлов «на дорогу ничего не дал», и иноземцу с женой и детьми пришлось ехать до Москвы своим коштом. Правда, по свидетельству дипломата, искусный медик выехал на службу царю «без договору и постановления» и был «доволен» только обещанием Измайлова о назначении ему жалования «1000 ефимков в год да 200 на дорогу». В марте 1703 года Глюсинг вновь подавал челобитную о том, что посол Измайлов не выполнил обещания возместить «проезжие харчи». К тому же и жалования ему до сих пор не дано. Дело завершилось распоряжением главы Посольского приказа

Наряду с длительным ожиданием жалования серьёзные трудности состояли в перемещении наёмных специалистов внутри страны, а главное — ещё не была окончательно решена проблема свободного возвращения на родину.

Отпуск на родину

В предшествующий период вернуться в своё отечество для иноземцев оказывалось практически невозможным. С началом петровских преобразований вопрос отпуска иностранцев на родину пересматривается. Манифест 1702 года даровал зарубежным специалистам право отъезда из России по завершении условленного срока службы. Контракты нередко предусматривали не просто возможность выезда, но и пособия для покрытия дорожных издержек. Например, в договоре с прусским врачом Бресциусом право отъезда на родину по окончании контракта сформулировано следующим образом: «Аще для противного воздуха, или иных вин сверх трёх лет на Москве царского величества в службе пребыть не похочу, и мне дан будет волной отъезд, как и приезд с отвозом всего моего имения»12.

Формально иноземцы были абсолютно свободны в передвижениях за границу по окончании договоров. Однако практика показывала иное. Тех, кто не проявил должного искусства или же выполнил необходимые работы и оказывался не нужен на русской службе, беспрепятственно отпускали за пределы государства. Известны даже примеры отправки неподходящих мастеров на родину вскоре после их прибытия. Иначе обстояло дело с квалифицированными, востребованными специалистами. Таковых могли под различными предлогами удерживать в России в течение длительного времени. К примеру, инженер Ламот де Шампи

Монетный мастер Филипп Бекер в августе 1711 года испрашивал отпуск на родину, так как год его службы (по контракту 1710 года) закончился. Иностранец просил выдать ему жалование и грамоту на свободный проезд. Судя по отложившимся в архиве Посольского приказа документам, содержащим расчёты сумм, подлежащих выдаче Бекеру, препятствий его отъезду не чинилось. Тем не менее по факту

Привилегии «реальные» и «мнимые»

Несмотря на возникавшие сложности, иноземцы приезжали на русскую службу, а по окончании сроков контрактов заключали новые. Показательно, что процедура продления договоров действительно работала. С одной стороны, для российских администраторов эпохи Петра I контракт ещё в большей степени воспринимался как формальность и средство «заполучить» нужного специалиста (тогда как иноземцам договор представлялся реальной гарантией прав и юридической защитой). С другой — стремление удержать необходимых иностранцев заставляло следовать практике найма именно по контрактам. Надо полагать, детализирование должностных обязанностей контрактёров давало своеобразные гарантии российской стороне в том, что иноземцы исполнят условия договора или же соглашение можно будет справедливо расторгнуть. Тем более что существовала практика расспроса выезжающих на родину иностранцев о том, довольны ли они пребыванием на русской службе и не имеют ли претензий14.

Прилагались усилия к тому, чтобы иноземцы транслировали своим соотечественникам благоприятные впечатления и не отговаривали потенциальных иммигрантов, полезных государю, от выезда в Россию.

В качестве примера можно привести контракт с машинными мастерами Фридрихом Кондратом и Иоганном Георгом Кейзерами, нанятыми на уральские заводы в 1722 году. В преамбуле содержится указание на то, что это не первый договор с иностранцами: «в Государственной

Кейзерам назначалось жалование по 208 руб. на треть года каждому, дополнительно по 70 руб. за подготовку учеников, а также полагалась бесплатная квартира и дрова для отопления. В случае введения мастерами на заводах каких-либо технических новшеств полагалось выплачивать им материальное поощрение. По истечении срока договора (если не захотят заключить новый) надлежало выдать иноземцам по их прошению паспорт для свободного проезда в Германию и прогонные деньги до Риги16.

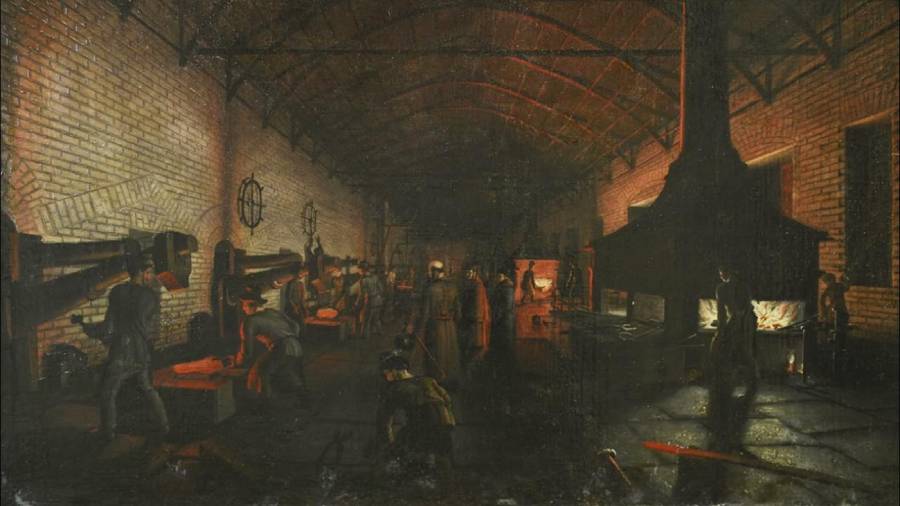

На старом Уральском заводе. Художник Павел Худояров. 1830-е годы

С другим иноземцем, Иоганном Гелвигом, также в 1722 году «учинили вновь контракт» на четыре года. Иностранец нанимался служить на плавильных заводах фарлауфером17 («подносчик угля и руды»18). Кроме того, на Гелвига возлагались обязанности переводчика «между иностранными офицерами и русскими плавилными учениками и работниками». Иноземец получал бесплатную квартиру и дрова. Если же Гелвиг покажет отменное искусство и удостоится «доброго свидетельства и рекомендации» Сибирского обер-бергамта, то получит прибавочное жалование. По прошествии четырёх лет, если иноземец более служить не захочет, ему будет дан паспорт для свободного возвращения в Германию19.

Массовое привлечение иностранных специалистов в Россию эпохи Петра I обусловило появление новых законодательных норм в отношении иноземцев и активное развитие практики найма по контрактам. Благодаря источниковедческому анализу богатого массива актового материала становится очевидным, что социально-правовой статус иностранцев претерпел существенные изменения по сравнению с ситуацией предшествующего столетия. Трансформации статуса наёмных зарубежных специалистов, без сомнения, можно считать благоприятными для иноземцев. Свобода вероисповедания, повышение мобильности, упрощение процедур въезда в Россию и отъезда на родину, заключение письменных договоров — всё это кардинально меняло положение иностранцев. На практике некоторые права и привилегии, обозначенные в контрактах, ещё нередко оставались «мнимыми», в результате чего иноземцы оказывались в затруднительном материальном положении или же не имели возможности вернуться в отечество. Несмотря на это, приглашение иноземцев на службу по контрактам при Петре I стало важнейшим этапом в развитии договорных отношений между российским государством и частными лицами — иностранными специалистами.

1Российский государственный архив древних актов (РГАДА).

2РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1703 г. Д. 7. Л. 1–2 об.

3Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собрание 1.

4РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1703 г. Д. 24. Л. 6 об.–7 об. Оп. 1. 1703 г. Д. 31 л. 2 об.

5ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 6. № 3814.

6Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Великого: Биографический словарь выходцев из Франции, Валлонии, франкоязычных Швейцарии и Савойи: 1682–1727. М.: Ломоносовъ, 2019.

7РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1702 г. Д. 3. Л. 3–4 об.

8РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Кн. 13. Л. 43, 46, 52 об.

9РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1. Л. 80.

10РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1702 г. Д. 18. Л. 3, 7–11.

11РГАДА Ф. 150. Оп. 1. 1701 г. Д. 4. Л. 10 об., 13 об.

12РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1703 г. Д. 24. Л. 7 об.

13РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. 1703 г. Д. 31. Л. 1–7.

14РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 197. Л. 326–326 об.

15Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 213.

16ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 213–214.

17ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 211.

18Голованова Е.И. Немецкие заимствования в горнозаводской терминологии Урала (XVIII в.) // Гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28).

19ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 211–211 об.