«Жизнь с будущим!»

Панорама окрестностей Задонска. Фото Shutterstock.com

Читатели Вестника продолжают присылать в редакцию воспоминания и дневники из семейных архивов, пополняя наши представления о «человеческом измерении» отечественной истории в её героической повседневности.

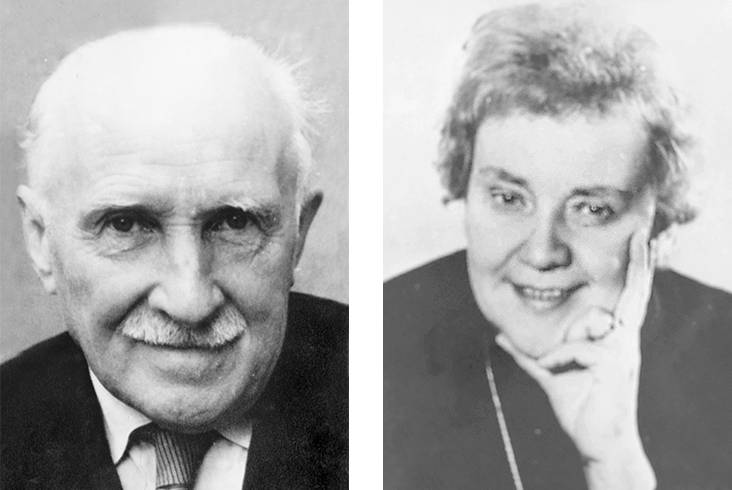

Геннадий Михайлович Павлов и его супруга Вера Николаевна Павлова

(он — врач и преподаватель медицинского вуза, она — биолог, аспирант московского медицинского вуза) по собственной инициативе организовали в июле 1942 года в селе Репец1 Задонского района — на тот момент Орловской области — больницу для оказания помощи гражданскому населению. После Великой Отечественной больница продолжала работать ещё многие годы. Тогда, летом 1942 года, фронт проходил между Ельцом и Задонском, в 20–30 км от Задонска и Репца. Город Задонск немцы бомбили дважды 5 и 6 июля 1942-го. Были убитые

Период работы супругов Павловых в больнице села Репец описан

Благодарим дочь Геннадия Геннадиевича, Марию Геннадиевну Павлову, за помощь в подготовке текста к публикации.

Геннадий Михайлович и Вера Николаевна Павловы. Конец 1930-х годов.

Фото из семейного архива Павловых

Из «Дневников и воспоминаний» Веры Павловой

Июнь 1942 года

Через Задонск проходит Воронежский тракт. Всё время движутся воинские части, орудия, техника. В городе все наиболее ценные здания заняты военными. В нашем доме они занимают нижний этаж. Ночное небо гудит самолётами.

И опять вопрос — что делать нашей семье? Ведь Воронеж рядом (86 км только)…

Геня (муж Веры Николаевны, Геннадий Михайлович. — Ред.) по работе тесно связан с военкоматом, воинскими врачами, районным руководством2 . Они советуют нам (мне с детьми) уезжать на восток,

Пятница, 3 июля 1942 года

Я после занятий на курсах захожу к Гене в больницу (в монастыре,

И вот в субботу днём в сторону Репца движется наш семейный «кортеж». Геня и я, толкая тачку со скарбом, ведём за руки сыновей. Сопровождает нас хороший умный пёс. Чётко в памяти живописный участок дороги. Слева по глубоким оврагам лес, справа поле. Впереди даль в перекатах

5 июля 1942 года. Воскресенье, 10 часов утра

Со стороны города тяжёлые многократные удары. А через 1–1½ часа — поток людей, идущих, бегущих, едущих из города. Задонск бомбили

А Репец наполняется народом. Есть раненые, кого-то привезли уже мёртвым. Знакомые семьи тоже располагаются в большой комнате в доме агронома. Мы потеснились. И одна из первых мыслей: если бы мы вчера

Не успели пережить всё рассказанное, за Геней прислали: умирает кто-то из городских, попавших в бомбёжку на базаре, есть раненые. Я иду с ним — помогать. Именно в этих наших заботах родилась, вырастала и крепла мысль о необходимости медпункта, больницы, здесь, на месте, в Репце. Потом это стало явью, реальностью, воплощением, материализацией задуманного нами. И это стало делом следующих двух лет нашей военной стези.

<…>

6 июля 1942 года

Рано утром Геня снова поехал в Задонск, чтобы взять кое-что

А в Репце — главное, что нужно было делать — это не кустарно оказывать помощь раненым и больным, а пытаться организовать её. Районная больница практически не существовала. Какую-то жалкую часть её перебазировали в Черниговку, персонал разошёлся по своим домам в сёла, врачи, за исключением стариков, были мобилизованы. Фельдшерские пункты в сёлах перестали функционировать, как убедились мы, приезжая в Камышевку, Архангельские Борки, Марьино.

Геня решил обратиться за разрешением и помощью в Задонские райком и райисполком. Реальность предложения обосновали тем, что в Репце есть свободное приличное помещение — одноэтажное здание школы, ею,

22 июля 1942 года

Геня написал первый приказ по Репецкой больнице. (Он долго хранился

Здание школы было в хорошем состоянии, не успело ещё разрушиться

<…>

Требовалась проверка или перекладка печей, застекление, ремонт крыльца и другие, более мелкие работы. Колхоз прислал нам двух репецких стариков, умелых, опытных, но ворчливых, сомневающихся, зачем всё это делать на носу у немцев. Они ворчали, но работали на совесть,

В штат первоначально зачислены были — Геннадий Михайлович — заведующий, Елена Кукунина — акушерка, Надежда Коробейникова — фельдшерица, Платонова — санитарка и я, в качестве врача-лаборанта. (Любопытное совпадение: я второй раз в жизни, имея биологическое образование, числюсь на должности врача — лаборанта больницы —

Больница получила лошадь, подводу, мальчишку-кучера. Начались перевозки кроватей, матрасов, столов из города. Всё это находилось

Геня раздобыл большую доску, и я вдохновенно начертала на ней масляной краской — белыми буквами на зелёном фоне: Репецкая больница Задонского района Орловской области. Школа, теперь больница, стояла на самой дороге (Камышевка — Репец — Задонск). Вывеска всем была видна, хорошо выделяется на фронтоне вновь побелённого здания. Геня и все мы бесконечно, может быть, немного по-детски, любовались ею, как зримым символом начала нашего дела. Что ж! Оповещение

Мы с Геней целыми днями были в нашем детище, ставшем очень быстро дорогим, кровным. Оно действительно было нашим — «не по приказу

<…>

Поток нуждающихся в медицинской помощи заставил нас открыть поликлинический приём в не до конца ещё отремонтированном помещении. Но нужны были и стационарные койки. Мы организовали две палаты, приёмный кабинет с подсобкой, где разместилась примитивная аптека, а вскоре пришлось отгораживать в женской палате родильное «отделение». Геня наладил контакты с медчастями воинских подразделений, дислоцирующихся в районе. Это был источник получения перевязочного материала, инструментов, медикаментов, особенно ценных в то время, и важной информации.

Фронт удалялся от нас на десятки километров, хотя половина Воронежа ещё была у немцев. В то время, когда нарастало наступление

(Мы не знали тогда, не могли знать, да и не думали, что Репецкая больница останется и в послевоенное время, отметит свой 25-летний юбилей. Именно в Репце я сформулировала для себя новое жизненное задание — стать врачом. Если бы это потом не перекрылось реальной перспективой моей научной стези, я, наверное, была бы хирургом.)

Так начинался репецкий период нашей жизни. Мы с Геней жили нашим детищем. И это видели, чувствовали и понимали и сотрудники больницы, и население. Руководство районное не вмешивалось ни во что, полностью доверяло и помогало тем, что имело. И колхоз помогал, в основном продуктами, транспортом, особенно позднее, осенью.

<…>

В Липецке пополнились лекарствами, инструментарием. Можно было думать о больничной аптеке. Я с увлечением стала вникать в аптечное дело, увлеклась фармакологией...

Наступала осень…

Мы по-прежнему находились в прифронтовой полосе. Линия фронта проходила за Доном, по южной границе Задонского района. Но положение стабилизировалось. В городе восстанавливалась нормальная жизнь, начали работать учреждения. Орловские областные организации локализовались в Ельце, налаживалось сообщение.

Можно было думать о зиме и, в первую очередь, о постоянном жилье. Мы уже слишком злоупотребляли гостеприимством агронома. И самым естественным было обосноваться в здании больницы, в одной из комнат, достаточно большой, изолированной, двухсветной, с входом прямо

Здание бывшей школы было добротно построено: хорошие печи, большой подвал, во дворе сарай, другие бытовые помещения. Смущало лишь то, что дети невольно могут общаться с больными, в том числе и с больными детьми. В больницу шли и ехали все — и стар и млад. Но другого выхода

Многое удавалось. Авторитет больницы рос, приток больных увеличивался с каждым днём. Весь день около крыльца подводы, в коридоре полно народа. А вечером — вызовы к тяжело больным и в самом Репце, и в Камышёвке, и в дальних деревнях.

Стали появляться пациенты из города. Мы в городе бывали редко, только по делам — в райисполком, оживившийся райздрав, за деньгами, спиртом, оборудованием, новостями. В Репце, в больнице, радио не было, только в сельсовете в Камышевке. Мы очень мало знали о положении

…Больничная жизнь идёт полным ходом. Коллектив уже 10 человек. Пришлось отделить часть женской палаты: потребовалось родильное отделение. Акушерка Наина — Елена Какунина — успешно справляется

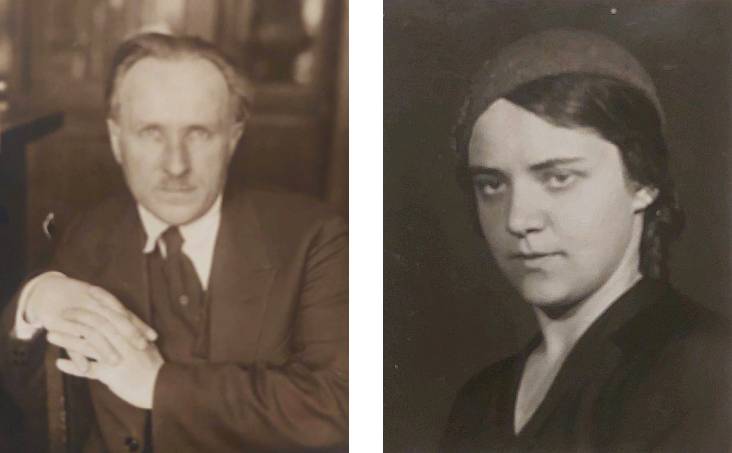

Вера Николаевна и Геннадий Михайлович Павловы (в центре) с персоналом репецкой участковой больницы военного времени. Фото конца 1960-х годов

<…>

Наступила зима, неприветливая, морозная, вьюжная. Число больных возрастало, в сёлах вспыхнула пневмония, среди детей и стариков особенно. Нередко заставали и такое: старая больная бабка, ребятишки — мал мала меньше, мать — одна за всех на работе, отец — фронтовик. Еда есть. Но изба не ухожена, холодная, разбиты окна, течёт крыша.

Совсем плохо стало с лекарствами. Да и что можно было в то время противопоставить пневмонии? Опять выручает военная медицина.

С той зимы 42-го с помощью военной медицины мы начали применять для лёгочных больных сульфаниламиды — сульфидин. Тогда всё это было впервые, внове. И успех нам самим казался чудом. Выздоравливали задыхающиеся в кашле ребятишки, поднимались на ноги старики. Выжили все пятеро ребятишек и старуха в злополучной нетопленной избе в Камышевке (кстати, дров им дали и залатали крышу после наших претензий).

Не было смертельных случаев и в самой больнице, куда помещали самых тяжёлых. Так мы смогли активно войти в эру применения совсем новых тогда и высокоэффективных лекарственных препаратов, впервые убедиться в их действенности. Каким счастьем было видеть, знать, понимать, что можешь помочь, вернуть к здоровью, жизни. Те годы всюду на планете были временем огромного оптимизма, подъёма, уверенности

А слух, что в Репце вылечивают умирающих, уже широко распространился в районе. Это имело для нас свои позитивные и (как оказалось потом, увы) негативные житейские последствия.

Высоко поднялся наш авторитет у руководства района и области. Больницей серьёзно заинтересовались райком и райисполком и, конечно, облздрав. Геню просили доложить о работе больницы на сессии райсовета.

…Генин отчёт прошёл весьма успешно. Нас одобрили, поддержали.

По большому счёту, что называется, оценил нас Николай Иванович Воронцов — завоблздравом, приезжавший часто в Задонск из Ельца. Территория Орловской области по нашу сторону фронта была в то время очень невелика. Область могла уделять восточной своей части много внимания. С Н.И. у нас установились сначала уважительные товарищеские, а скоро и настоящие дружеские отношения.

Зима 1942–1943 года

Фронт отдалился. Только иногда на небосклоне — в стороне Ельца,

А весна набирает силу. В парке вокруг церкви и школы бушует сирень.

Впереди затеплились, а потом, всё разгораясь, засветились надежды

Мы решили ехать на разведку в Москву на майские праздники, которые

<…>

Вот Тула, Серпухов, Подольск со следами войны и восстановления.

Минздрав РСФСР — уже вполне работающее учреждение. «Министерский обед» в столовой, где у входа выдавались, а у выхода отбирались ложки (?!)

Хороший приём у какого-то (не помню) начальства.

Старые воспоминания… И пасхальная заутренняя в храме Иоана Воина

<…>

…Окрылённые, освежённые, получив поддержку у самого «верхнего» начальства, мы возвращались в Репец. Всё-таки Репец тогда был нашим домом, настоящим домом пока… Это было только ещё лето 43-го!

В Репце сразу захватила работа — повседневная, текущая, заботы — хозяйственные и медицинские. В связи с появлением собственных — больничных — посевов, надежд на урожай, надо было заботиться

Молодые деревенские, привычные к труду девушки — фельдшерицы, сёстры, санитарки — составили сплотившийся за зиму коллектив: работали много, дружно, без обид и капризов. Они видели нашу увлечённость работой, наше отношение к делу, принимали это как должное. Не помню ни одного серьёзного нарушения дисциплины (не дай Бог, невыхода на работу), отказа от поручения.

Меня они уважали, слушались беспрекословно, может быть, любили, может быть, немного боялись, чувствуя моё влияние общее и на Геню,

<…>

А в мире продолжалась война. Начинались бои на Курской дуге. От нас военные действия отделялись уже двумя сотнями километров. Но в июле каждую ночь в западном секторе небосклона, за рядами изб Поповки (части Репца) вставало зарево: бомбили Елец, железнодорожный узел,

После этих решающих событий на фронте мысли о возвращении в Москву стали занимать нас всё больше и больше.

С первыми салютами в Москве появилось это чувство, уже как уверенность, а не только надежда, и окрасило, окрылило пока ещё трудную и неустроенную жизнь конца 43-го, целого 44-го и начала 45-го годов.

Осень 1943 года

Коллектив больницы всем миром занялся уборкой урожая. Хороший был урожай в этом году и хорошее время — слаженного коллективного труда. Геня и я должны были ехать на разведку в Москву — в вузах уже налаживалась регулярная учебная работа. Мы уехали как в командировку от области в министерство, ещё не расставаясь с больницей. А работа обычная, повседневная, нами хорошо отлаженная, шла своим ходом. Заместителем на время отъезда официально оставалась фельдшер — акушерка Лена Какунина...

Мои дела на кафедре у Михаила Аркадьевича решились быстро и весьма положительно. Я была рекомендована им к зачислению с осени аспирантом 3-го года…

Геня в этот период начал оформление

<…>

Работа больницы идёт в налаженных темпах и ритме. Много больных. Заканчивается уборка урожая

Заведование больницей оставим пока

А больницу покидать жалко. Уже больше года, как она родилась — наше детище, задуманное и воплощённое нами и столь действительно необходимое именно здесь, в деревне, в тогдашней прифронтовой полосе. Останется ли она после нас, сохранится ли? Приложим все усилия, чтобы это случилось.

А на фронте, теперь уже совсем от нас далёком, победоносное наступление наших войск. После победы на Курской дуге фронт с напряжением, потерями, но уверенно по всем направлениям движется на запад. Форсирован Днепр! Взят Киев!

И вот наше прощание с Репцом, ставшим родным, любимым, осветившим, осмыслившим тяжёлое военное время, скрасившим трудности и горести…

Ну а впереди — возвращение на круги своя, в Москву, к работе, защитам диссертаций, к тому, чему отданы были не только у Гени, но и у меня, годы жизни, вложены силы, надежды. В войне перелом, и это теперь уже необратимо. Жизнь продолжается!

<…>

До окончания войны, до полной победы было ещё полтора трудных года, но восприятие всех событий было истинно такое. И своим оправданием

С такими мыслями и ощущениями мы расставались с Репцом. Мы въехали в Москву под гром очередного салюта…

1С историческим названием Репец было связано крупное поместье

2В первой половине июля 1941 года Г.М. Павлов отправил семью — жену Павлову Веру Николаевну и двух сыновей Геннадия и Ростислава

3Мишина Евдокия Яковлевна — родственница Г.М. Павлова по его первой жене Мишиной Неониле Евгеньевне (она была дочерью священника Евгения Мишина, который служил в Репце с 1904 по 1929 год, а затем многие годы в Задонске, в Соборном Храме Успения Пресвятой Богородицы). Была учительницей бывшей церковно-приходской школы

4Репецкая церковь построена в 1767 году при помещике Кожине.

5Павлов Всеволод Владимирович — крупный советский учёный-египтолог, заведующий отделом египтологии Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, профессор МГУ. Г.М. Павлов познакомился с В.В. Павловым в 1919–1922 годах и общался с ним, когда приезжал в Москву для получения в музее экспонатов для организованного им (Г.М. Павловым) в Задонске краеведческого музея. (Краеведческий музей в Задонске был закрыт в 1939 году, документы

6Научным руководителем В.Н. Павловой был